Элементы искусства неутомимо

работают в пользу научных теорий.

Осип Мандельштам

Моя реплика – реплика интонолога – предполагает обозначить, каким образом «О бабочка» вводит в круг онтологических размышлений поэта.

Мандельштамовы «Восьмистишия» – стихи о познании – и «Разговор о Данте», на материале которых будет разворачиваться интонологический анализ «Бабочки», предстают как целостное онтологическое пространство, в основе которого лежит представление о единстве художественного и научного знания. Размышляя по этому поводу в «Разговоре о Данте», поэт формулирует смелый и неожиданный прогноз: «Будущее дантовского комментария принадлежит естественным наукам, когда они для этого достаточно изощрятся и разовьют свое образное мышление»1.

В идее о необходимости единения художественного и научного знания пульсирует одна из актуальных тем эпохи модерна, которая в XXI в. день ото дня набирает силу – тема, находящаяся на стыке искусства, науки и философии, тема постижения внутреннего бытия человека.

Мандельштам и творящие рядом с ним поэты, опережая науку, обращаются к поиску Абсолюта в самих себе. Таково вопрошание Николая Гумилева («Шестое чувство»), таково вопрошание космогонически погружающегося в мир своего Я Велимира Хлебникова, таково и обращение поэта Мандельштама к феномену познания.

* * *

Итак, «О бабочка». Раскрытие теоретического потенциала стихотворения требует прежде всего преодоления загадочности его поэтического решения.

Включенная в цикл стихов о познании, «О бабочка» стилистически выпадает из контекста «Восьмистиший» с их философической интонацией. Ее дадаистически-инфантильный силуэт плотно закрыт метафорой. И обращение к «бабочке-мусульманке» в «разрезанном саване», и ласково-заумные слова «жизняночка», «умиранка», «кусава», и, наконец, развернутый флагом крыльев саван – помещают бабочку в «облако» догадок и ассоциаций. При всем том, притягательность образного строя стихотворения столь велика, что вызывает к жизни интерпретации, не менее интересные и неожиданные, чем сам порождающий их многозначный профиль стиха.

Разгадывая поэтический строй стихотворения, предположу, что прежде всего надо осмыслить причину интереса поэта к образу бабочки.

Бабочка с древних времен, как известно, является символом души и дыхания. В древнегреческих мифах она и как бабочка и как душа именовалась «психе» при том, что есть и отдельное от «души» имя – σητ?δοκις (сэт Одоксис), а на новогреческом – πεταλο?δα /петалУда/). Для науки бабочка – насекомое, чешуекрылое (Lepidotera), не утрачивающее, однако, ореол прекрасного и загадочного создания природы. Загадочность же бабочки связана с изучаемой триадой метаморфоза «гусеница – куколка – бабочка». Триада озадачивает исследователей давно, и ее изучение охватывает впечатляющее пространство знания: триада описана тщательно, но алгебра этого метаморфоза, то есть сама сущность превращения трудно поддавалась изучению и по сию пору представляет проблему для биологов.

В процесс осмысления метаморфоза, описываемого наукой как внешний физиологический процесс, включилась философская мысль в лице В. В. Розанова, которая обратилась ко внутренней, духовной стороне метаморфоза. Так, Розанову в беседе с Каптеревым и Флоренским открылось, что коль скоро бабочка – это энетелехия гусеницы, а душа по Аристотелю, есть энтелехия тела, бабочка оказывается ничем иным, как душой: «…мотылек – душа гусеницы: соло – душа без привходящего»2. Открытие это сам Розанов назвал «космогонически потрясающим»: «Мы, можно сказать, втроем открыли душу у насекомых раньше, чем открыли и доказали ее – у человека»3. Что же касается составляющих триады – гусеница, куколка, бабочка, – Розанов видел их «…с одной стороны, – одним существом; но, с другой, – столь же выразительно. Столь же ярко, и не одним»4.

В процесс познания природы метаморфоза включился и Мандельштам.

Дабы войти в соразмышление с поэтом я тоже решила рассмотреть триаду превращений, но уже как интонолог: рассмотреть ее сквозь призму основополагающего термина аппарата единой интонологии – «ИНТОНАРЕ» (лат. intonare – произносить).

Этот термин самими своими слагаемыми – ИН-ТОН-АР(е) – указывает на космогоническую триаду мыследействия, которая фиксирует структуру духовно-телесной композиции каждой конечной формы разумной жизни мироздания5:

ИН – (лат. – находящееся в) – вдох мыслящей души, обеспечивающий становление мыследействия;

– ТОН – (греч. tonos – напряжение, натяжение) означает напряженное, энергийное мыслетело мыслящей души, в кототором формируется виртуальный результат познания;

– АР – реальный результат становления: явление незримой энергии мысли, несущей на выдохе видимую телесную форму – мыслеформу.

В результате просвечивания триадой мыследействия триады превращений, метаморфоз предстает как находящийся в становлении единый духовно-телесный организм, в котором сокрытая познающая душа бабочки живет видимой телесной формой гусеницы, куколки, и, наконец, телесной формой бабочки в полете.

Логика этапов становления организма бабочки уникальна, но не тем, что отличается от логики внутреннего – внутриутробного – становления млекопитающего: зародыш, плод, рождение, – а тем, что данный процесс свершается, в полном смысле слова, под открытым небом. И посему духовно-телесная композиция бабочки такова: гусеница-личинка есть зародыш бабочки. Не бабочка – душа гусеницы, а гусеница – духовно-телесная предформа бабочки в полете; куколка же находится в состоянии кульминационного предродового напряжения, tonos которого разрешается полетом души – телесной формой бытия бабочки.

Интонологический взгляд на метаморфоз бабочки возвращает к жизни понимание бабочки в мифологическом знании древних, где бабочка – психе – понималась едино: и как душа самой бабочки, и как тело ее души. Погруженная в дыхание вселенной, познающая душа бабочки становится символом души и дыхания, то есть символом духовно-телесного единства живого существа.

Думается, что Мандельштам с его философскими и естественнонаучными знаниями и представлениями именно так понимал диалектику этого символа и, как мы увидим далее, он не согласился с Розановым по поводу определения бабочки как души телесных форм метаморфоза. Мандельштам входит с Розановым в «онтологический» диалог6, но исключительно поэтически. Однако тема моей реплики предполагает обращение не к этому диалогу, а к самому онтологическому прозрению поэта. Оно заключается в том, что Мандельштам, осмысляя духовно-телесное бытие бабочки, применяет его в качестве инструмента наблюдения познающей души человека. Об этом идет речь в восьмистишье «О?бабочка», но начало размышлению положено в «Разговоре о Данте», где Мандельштам сосредоточивается на том, как творит познающая душа поэта. Свои наблюдения он каждый раз завершает выводом – определением. Например: образованность Данта – это «школа быстрейших ассоциаций»7. Переходя от определения к определению, Мандельштам задается вопросом: «Что же такое дантовская эрудиция?»8, то есть, каков масштаб познающей души Алигьери. И отвечает, обращаясь к масштабу аристотелизма и аверроизма, образом «махровой бабочкой»: «Аристотель, как махровая бабочка окаймлен арабской каймой Аверроеса»9. Махровая бабочка, отличающаяся особыми сенсорными структурами, сравнивается Мандельштамом со сверхчувствительной мыслящей-познающей душой Аристотеля, а следовательно, и с его созидающей мыслью. А «араб Аверроес аккомпанирует греку Аристотелю», и тот и другой компоненты одного рисунка, они умещаются на «мембране одного крыла»: познающие душа Аристотеля и душа Аверроэса, обладают единой силой напряжения, единым тоносом, единой «махровостью» – сверхчувствительностью. Этому соответствует интересное наблюдение М. П. Кузичевой о том, как фонетически обыграно имя Аристотеля: «махровая», «Аристотель», «араб», «Аверроес». Но можно добавить, что, тем самым обыграно родство познающих душ – гениального грека и комментирующего его гениального араба. Появление у Мандельштама образа бабочки в связи с Данте, Аристотелем и Аверроесом побуждает обратиться к теоретическому обоснованию принципа сравнения и языку описания этой процедуры – к метафоре.

«Я сравниваю – значит, я живу, – мог бы сказать Дант. Он был Декартом метафоры»10. Установив, через парафраз Декартова «cogito», онтологическую значимость сравнения для Алигьери, Мандельштам переходит к обоснованию принципа сравнения: «…для нашего сознания (а где взять другое?) только через метафору раскрывается материя, ибо нет бытия вне сравнения, ибо само бытие есть – сравнение»11. В этом сравнении происходит «…борьба за представимость целого, за наглядность мыслимого»12. Теперь «наглядность мыслимого» отсылает к наглядности триады метаморфоза бабочки.

И, если до сих пор метафора из «О бабочки» могла восприниматься как инфантильно-изобразительное и загадочное поэтическое решение, то в контексте приведенных рассуждений метафора обнаруживает себя как «живая метафора» (Рикёр), являющая основы сокрытого, внутреннего мира мыслящей, познающей души. Таким образом, Мандельштам вводит свою познающую мысль в духовный интерьер своей лаборатории, в лабораторию мыслящей – познающей – души, где она встречается с мыслью творческой, созидающей. И это и есть познание познания: поэт познает и описывает, как он познает.

* * *

Восьмистишие «О бабочка» двухчастно. Первая часть – первое четверостишие – сравнение, в котором поэт обращается к природе души. Если вернуться к инструменту «ИН-ТОН-АР(е)», характеризующему становление смысла в сокрытом пространстве души, то начало становления – вздох. И сравнение в «Бабочке» начинается с двукратного вздоха мыслящей души. Вздох Мандельштам определяет как шаг на вдохе с шагом на выдохе: «…вдох обеспечивает альпийское усилие умозаключающего, бодрствующего, силлогизирующего шага на выдохе»13. Мандельштам, наверное, был бы согласен с интонологом в том, что вздох есть творческий акт – акт мыслетворения14.

Первый, «умозаключающий шаг» сравнения бабочки и души – одический тон вздоха, тон возвышенного обращения поэта к бабочке и к миру своего Я: «О бабочка…». Следующий вздох усиливает интонационный посыл к душе «О мусульманка…», так как она представлена неожиданной метафорой, метафорой поражающей воображение читателя. Эта метафора точна, ибо она характеризует сокрытость души, незримое бытие, пребывание которой в самой себе удивляет своей непостижимостью. Так, в IV восьмистишии читаем:

Недостижимое, как это близко!

Ни развязать нельзя, ни посмотреть, –

Как будто в руку вложена записка

И на нее немедленно ответь.

Второй шаг связан с метафорой савана, где «саван» – метафора телесной, земной оболочки души. Можно вспомнить Гумилева с его строками:

Безумная, я бросила мой дом,

К иному устремясь великолепью.

И шар земной мне сделался ядром,

К какому каторжник прикован цепью15.

Но у Мандельштама – в его сравнении души бабочки и души человека – саван, как и у бабочки, так и у человека – это телесная ипостась самой души – « жизняночки». Ткань савана рассечена, разорвана: у бабочки – триадой метаморфоза, а у человека – органами зрения, слуха, речи, дыхания, которыми сокрытая душа ощущает, мыслит и, наконец, целеполагает; и посему она – «жизняночка».

В процессе же творческого погружения человека вглубь самого себя и напряженного вопрошания себя в пространстве мыслящей души она, душа, – умиранка (не умирает, а умиранка!): этап, когда она «держит паузу» в окружающем человека мире и, замыкаясь в себе, входит в резонанс со вселенной. Яркий пример такого самопогружения, по воспоминаниям современников, являл Велимир Хлебников. В IV восьмистишии Мандельштам рисует образ погружения в пространство собственной души-умиранки:

Когда, уничтожив набросок,

Ты держишь прилежно в уме

Период без тягостных сносок,

Единый во внутренней тьме, –

И он лишь на собственной тяге,

Зажмурившись, держится сам –

Он так же отнесся к бумаге,

Как купол к пустым небесам.

Душа умиранка-мусульманка, духовная среда которой не только незрима, но и безмолвна, будучи связана своим дыханием и вибрациями со вселенной, обретает образ маленькой вечности – X восьмистишие:

Большая вселенная в люльке

У маленькой вечности спит.

Я думаю, Мандельштам согласился бы с определением души в единой интонологии: душа человека, как и любой конечной формы разумной жизни – фрагмент духовного бытия вселенной16.

Обратимся теперь к тому, как поэт «прядет» звуковую ткань «Бабочки» в первом четверостишии. Поэтическая речь, по Мандельштаму, «…есть ковровая ткань, имеющая много текстильных основ»17. Чтобы продолжить и, более того, углубиться в осуществляемый поэтом принцип сравнения, обращусь к способам озвучивания внутреннего, виртуального мыслетворения. На этом пути прежде всего необходимо вслушаться, всмотреться в то, как поэт звуковыми средствами подчеркивает сравнение. Это процесс, в котором он, не называя душу по имени, бросая «звук в архитектуру души»18, обращается именно к ней. Весь метафорический ряд, означающий обращение к душе, имеет конечный слог -КА: бабочКА, мусульманКА, умиранКА, жизняночКА. «Ка» – иероглиф, означавший в мифологии Древнего Египта «тонкое тело» – тело души богов и человека, его второе, рождающееся вместе с ним Я19. Можно вспомнить и сверхповесть «Ка» Велимира Хлебникова, с которой Мандельштам, безусловно, был знаком.

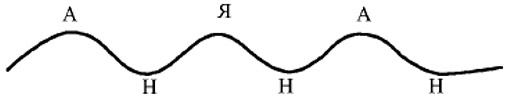

Рассматривая звуковую ткань метафорической материи, можно понять, как поэт разворачивает энергетический потенциал мыслящей души с ее архитектоникой мыслетворения, к которой относит то, что называет тягой, а интонолог – напряженностью, тоносом (греч. tonos – напряжение, натяжение, ). И слово «тяга», несущее энергийное начало, и ряд эпитетов «Восьмистиший», обретают в этом контексте такой же (энергийный) смысл: «дуговая растяжка», «дуги парусных гонок» – отражают это влияние. Да и смысловые контрфорсы «архитектуры души» озвучивает незримая энергийная линия – линия мысли, прочерченная гласными – от А к Я. Так, гласная А постоянно присутствует в метафорах, означающих душу при ее вдохе, впускающем в нее вселенную: бабочкА, мусульманкА, умиранкА, – а звук Я – при выдохе – изнутри вовне: всЯ, сиЯ. Эта вертикаль, от А к Я, фиксирует диапазон души – такАЯ, большАЯ, сиЯ. Но между А и Я и глубинным, назальным Н пульсирует мускульное напряжение мысли (согласная у Мандельштама – «мускул языка»), и эта пульсация создает и визуализирует, вслед за звучанием, напряженную дугу А–Н–Я: мусульмАНка, в разрезАННом савАНе всЯ; жизНЯНочка, умирАНка. Неслучайность этих повторов образует напряженную структуру – геометрию незримых смысловых линий мыслетворения: «интеллект геометричен» (Бергсон). К этому можно добавить, что слоги АН в пространстве дуги А-Н-Я также подобны «умопостигаемым и силлогизирующим» шагам, о которых говорилось выше. Интересно для сравнения внутренней геометрии мыслящей души обратиться к дугообразному движению гусеницы, которое можно пометить фонемами:

И тот же тип движения характеризует бабочку в воздухе, в другом ритме и темпе.

* * *

Второе четверостишие «Бабочки» можно охарактеризовать как «кинетический балет». Здесь звук един с движением, подражает ему: с одной стороны, озвучена триада метаморфоза, а с другой – поднимающийся изнутри, но еще не сформулированный словесно смысл. Так, в сжатой до предела материи метафоры, соотносимой с этапами метаморфоза, слышится звуковое движение-шорох: уШла С головою в бурнуС», Флагом раЗвернутый Саван, СлоЖи Свои крылья боюСь. Вместе с тем, те же шипящие согласные – С, Ш, З, – озвучивают поднимающийся из глубин еще не артикулированный: «Быть может, прежде губ родился Шопот» (VII восьмистишие). На этом этапе мысль, несущая результаты познания души – ее вибрации – проявляет себя далеко не сразу, ибо находится в поиске наиболее точного соответствия звучания добытому смыслу: бестелесная пластика мысли осязает его постепенно – лепит, ваяет. В IX восьмистишии:

Он опыт из лепета лепит

И опыт из лепета пьет.

А во II восьмистишии-монологе поэт уточняет:

И так хорошо мне и тяжко,

Когда приближается миг –

И вдруг дуговая растяжка

Звучит в бормотаньях моих.

Даже такое краткое рассмотрение инструментальных возможностей восьмистишия «О, бабочка», позволяет увидеть, что она – центр притяжения всей онтологической партитуры «Восьмистиший»: «Бабочка» взлетает и парит над пространством цикла.

Наиболее ярким примером может стать экспозиция. В ней самопостигающая мысль, проявляя свои инструментальные возможности, четко фиксирует этапы: вдох мыслящей души и появление ткани смысла; напряженный внутренний процесс становления – парусные гонки и дуги – и, наконец, явление энергии мысли открытыми формами – мыслеформами, в которых бестелесная мысль являет себя материально – формой пространства:

Люблю появление ткани,

Когда после двух или трех,

А то четырех задыханий

Придет выпрямительный вздох…

И дугами парусных гонок

Открытые формы чертя,

Играет пространство спросонок –

Не знавшее люльки дитя.

Предпринятый Мандельштамом эксперимент соотнесения познающей души человека с душой бабочки (насекомого) не удивляет, а восхищает глубиной прозрения. Он, на мой взгляд, сопоставим с экспериментами Грегора Менделя, которые легли в основание генетики. Принцип сравнения Мандельштама онтологически столь точен, что «О бабочка» может рассматриваться как прецизионный инструмент познания.

Заключение «Восьмистиший» неожиданно, оно является плодом глубоких размышлений поэта, призывающих, в свою очередь, к размышлениям читателя. В нем звучит мужественный и мудрый вывод мыслителя о нескончаемом постижении созидающей мысли Творца:

И твой бесконечный учебник

Читаю один, без людей –

Безлиственный, дикий лечебник, –

Задачник огромных корней.

Примечания

1 Мандельштам О. Разговор о Данте // Сочинения. Т. 2. М., 1990. С. 227.

2 Розанов В. В. Апокалипсис нашего времени // Собрание сочинений. М., 2000. С. 25.

3 Там же. С. 52.

4 Там же. Ср. там же: «Также мне ничего не приходило в голову при виде гусеницы, куколки и бабочки, которых я видал, с одной стороны, — одним существом; но, с другой стороны, — столь же выразительно, столь же ярко, и — не одним».

5 Радионова Т. Я. Введение в единую интонологию // Академические тетради. Вып. 13. М., 2009. С. 15–35.

6 См.: Оклот М. Поэтическая онтология комментария: диалог с В. Розановым в «Разговоре о Данте» О. Мандельштама // Литературоведческий журнал. 2015. № 37. С. 131–154.

7 Мандельштам О. Разговор о Данте. С. 217.

8 Там же.

9 Мандельштам О. Разговор о Данте. С. 217.

10 Эти слова О. Мандельштама цитируются по: Успенский Б. Анатомия Метафоры у Мандельштама // Успенский Б. Избранные труды. Т. II. Язык и культура. М., 1994. С. 250.

11 Там же.

12 Мандельштам О. Разговор о Данте. С. 225.

13 Мандельштам О. Разговор о Данте. С. 217.

14 Радионова Т.Я. Вздох как акт мыслетворения // Академические тетради. Вып. 16. М., 2015. С. 326.

15 Гумилев Н. Душа и Тело // Собрание сочинений в 4-х тт. Том 2. М., 1991. С. 40.

16 Радионова Т. Я. Категория «Лицо» в единой интонологии // Академические тетради. Вып. 15. М., 2013. С. 315. См. также: Радионова Т. Я. Об основных положениях единой интонологии. В печати.

17 Мандельштам О. Разговор о Данте. С. 215.

18 Там же.

19 Мифологический словарь. М., 1991.