|

|

Для современной интеллектуальной ситуации характерна тенденция к объединению знаний, к образованию

систем знания, обладающих внутренней связностью и

цельностью. Попытки формировать такие системы путем внешнего очерчивания границ, как правило, не удаются, и все более

остро чувствуется потребность в выработке представлений, обеспечивающих единство знаний изнутри и по существу – таких

представлений, которые могли бы служить онтологической

репрезентацией центральных, фундаментальных для каждой данной системы знания объектов и отношений. Одновременно такие

фундаментальные онтологические представления служат методологической основой для развертывания методик исследования и

для систематизации получаемых знаний.

Музыковедение, казалось бы, утратившее некогда принадлежавшее ему значительное положение в системе наук, может ныне

вновь претендовать на него, ибо в музыковедении сложились

представления, обеспечивающие синтез точек зрения, характерных вообще для науки XX века – гуманитарно-аналитической,

критико-эстетической и естественнонаучной.

Наряду с резким расширением области своих интересов,

начавшимся на грани XIX и XX столетий и продолжающимся до

сих пор с неослабевающей интенсивностью1, – расширением,

неизбежно ведущим к дифференциации, – музыковедение оказалось способным выдвинуть концепцию, вокруг которой возможно объединение всех этих разнообразных знаний и представлений. Такой концепцией явилось учение Б.В. Асафьева о музыкальной интонации.

В задачи предлагаемой статьи не входит ни изложение, ни

детальный анализ, ни очерк развития музыкально-теоретических

воззрений Б.В. Асафьева; все это уже сделано в ряде советских и

зарубежных работ. Наша цель состоит в том, чтобы, схематизировав основное ядро интонационной концепции, показать возможность его использования для музыковедения в онтологической

(фундаментальное представление объекта) и методологической

фикциях. Вместе с тем, как мы увидим, это ядро дает основу и для

фундаментальной систематизации "измерений" самого музыковедения как интеллектуальной рефлексии внутри сферы музыкального искусства.

1. Схематизация интонационной концепции

1.1. Интонация музыкальная и речевая

Для асафьевского понимания музыкальной интонации важна

ее связь с интонацией речевой. "Речевая и чисто музыкальная

интонация – ветви одного потока", – пишет Б.В. Асафьев, советуя музыкантам наблюдать "над основными оттенками речи (зов,

вопрос, утверждение, удивление, просьба, перечисление и т.д.)",

направляя внимание "в строну различения музыкально-существенных элементов в рисунке и динамике речевой интонации.

Таковыми являются: а) общая звуковая линия интонации; б) распределение силы звучания и место главного акцента; в) диапазон

и расстояния внутри данного интонационного объема; г) темп" [3, с. 7-8].

Небезынтересно отметить, что современное лингвистическое

определение речевой интонации весьма близко к асафьевским

представлениям: "Интонация – это сложный комплекс просодических элементов, включающий мелодику речи, интенсивность,

темп, тембр и логическое ударение, служащий на уровне предложения для выражения синтаксических категорий и экспрессивно-эмоциональных коннотаций" [5].

Интонационные средства, фиксируемые таким образом в

речевой интонации, действительно лежат в основе музыкального

искусства. Однако аналогия между речевой и музыкальной интонацией, понимаемая только таким образом, оказалась бы весьма

ограниченной. Дело в том, что материал музыкального искусства

создается специфической организацией некоторых из этих

средств – ладовой организацией звуковысотности и метрической

организацией временных отношений, и именно в специфичности этой организации лежит тайна природы музыки.

Ограниченность этой стороны аналогии прекрасно понимал и

сам Б.В. Асафьев: "В речевой интонации, даже в области поэзии,

точность интонации определяется только на ощущение, ...грани в

речевой интонации намечаются... не с рельефностью музыкальных интервалов. ...Все это – вне музыки, ибо вне музыкально

уточненной сопряженности интервалов" [1, с. 164]. Однако, указывая на специфичность музыкально-выразительных средств как

на фактор, ограничивающий плодотворность аналогии между

речевой и музыкальной интонацией, критики оставляют в стороне главный вопрос, главный "нерв" интонационной концепции – гипотезу об интонационной природе как раз этих специфических

средcтв музыкального искусства.

В чем же состоит более глубокий смысл аналогии? Каковы

характерные свойства того "потока", "ветвями" которого называет Асафьев музыкальное и речевое интонирование?

Разделение двух типов звуковой коммуникации обнаруживается и в самой словесной речи. Один из типов в своей основной

функции более или менее нейтрален к качеству интонирования;

более того, одно реальное звучание может быть здесь заменено

другим, или даже звучание может быть заменено написанием. "Стол" есть стол, какой бы интонацией мы ни произносили его

имя; он может иметь и другие имена – "тейбл", "тиш", – лишь бы

только мы знали их условное значение.

Другой тип звуковой коммуникации не допускает таких "подмен". Сами звуки, и притом именно эти, а не какие-либо иные,

призваны здесь покорять, ласкать, возвышать, унижать, волновать, успокаивать, выражать гнев, ярость, восхищение, обиду,

восторг – "интонация дает... материал, тесно связанный с проявлениями психической жизни" [3, с. 8].

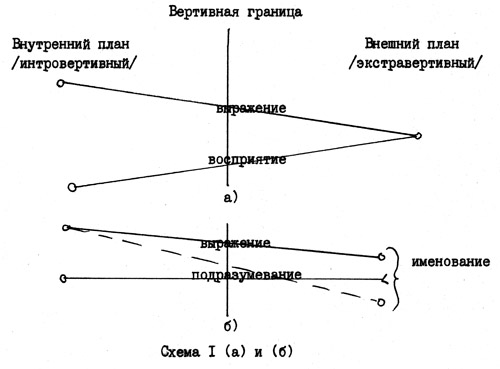

Это различие схематически может быть выражено следующим

образом. При интонировании (см. схему 1а) внутреннее психическое состояние или душевное движение человека выражается во

внешнем звуковом потоке (выше мы перечисляли характерные

для интонации средства выражения); при интонационном восприятии это звучание непосредственно воздействует на слушающего, вызывая в нем соответствующее переживание – психическое состояние или душевное движение.

От интонационной коммуникации принципиально отличается именование (см. схему 1б), являющееся основой коммуникации первого из вышеописанных типов: здесь коммуникация

осуществляется опосредованно, с помощью "значения", связывающего две (или более) сущности внешнего плана: звучание

(или написание) с предметом (денотатом) или понятием (десигнатом) [13]; звучание здесь не воздействует непосредственно, а

отсылает – посредством условности обозначения к чему-то

иному, внешнему.

Если мы, следуя психологической традиции, внешний план

назовем экстравертивным, внутренний – интровертивным, границу между ними – вертивной границей, а переход от одного

плана к другому – вертивным переходом, то разница между интонационной и "именовательной" коммуникацией может быть

выражена в утверждении, что единицы последней опираются на

полностью экстравертивные значения, в то время как единицы

первой трансвертивны, т.е. их сущность определяется вертивным

переходом.

В указании на непосредственность, не-опосредованность воздействия музыки – исходный пункт и ключ к пониманию интонационной концепции. Такое понимание интонационной природы музыки позволило Б.В. Асафьеву уже в одной из ранних

работ охарактеризовать музыку как "самое жизненное, самое

реальное (ибо музыка непосредственно выражает душевную

жизнь) искусство" [4, с. 4].

Промежуточным шагом на пути к пониманию интонационности является констатация рядом авторов аудио-предметного восприятия, аналогично визуально-предметному: слух воспринимает

не формальные параметры звучаний, а целостный звуковой образ,

который опыт предшествующих восприятий позволяет связать с

той или иной предметной ситуацией. Этот аспект, конечно, наличествует в слуховом восприятии вообще и играет некоторую – впрочем, второстепенную – роль в музыкальном восприятии. Но,

как известно, человеческий слух фило- и онтогенетически формируется в основном не этой функцией. Слушание в малой степени

озабочено внешней предметностью, в обычных условиях предоставляя ориентирование в ней другим сенсорным системам,

поскольку само оно в основном направлено на восприятие голосовой коммуникации.

Подлинно интонационное восприятие состоит в том, чтобы

через единство системы "голос-слух" осознавать нечто услышанное не просто как предметное, но как "выраженное", то есть как

внешнее выражение чего-то (и "чьего-то") внутреннего, и искать

выраженное через имитацию собственным голосом. Можно предположить, что на начальных генетических этапах происходит

реальное воспроизведение, затем оно переходит в план внутреннего воспроизведения, никогда не исчезая совсем (физиологи

констатируют рудиментарные движения и утомление голосовых

связок даже при восприятии инструментальной музыки).

При этом имитация должна быть не "формальной": воспроизведение должно доводить имитирующего-воспринимающего до

того состояния, в котором он сам интонировал бы аналогичным

образом. Система "голос-слух" должна входить в целостность

бытия-сознания-психики. Это и есть полное, полноценное интонационное восприятие.

Как интонационное восприятие необходимым образом включает со-интонирование, хотя бы в свернутом виде, так и интонационное выражение предполагает восприятие. Интонирование

не есть бихевиористская "реакция на стимул": разъяренный зверь

просто рычит, интонирующий же человек обязательно учитывает, как воспринимается его интонирование. По реакции слушающих и по своему собственному восприятию он научается быть

сам своим слушателем, оценивающим меру адекватности выражения. Таким образом, полноценное интонирование изначально "направлено на слушателя", а полноценное интонационное восприятие предполагает какую-то меру "перенесения" воспринимающего "в" интонирующего.

Итак, интонация – это единица человеческой звуковой коммуникации, обладающая непосредственностью воздействия.

Интонация может нести волевое, управляющее содержание

(призыв к вниманию, приказ, просьба) или выражать состояние

интонирующего.

Существенно, что, наряду с формированием на звуковой

основе словесной речи-языка, в человечестве никогда не угасает

и интонационная ветвь звуковой коммуникации, по меньшей

мере – в виде интонационной стороны словесной речи; в благоприятных же случаях эта интонационная ветвь получает самостоятельное развитие, венчающееся формированием музыкального искусства.

1.2. Социальная детерминированность интонирования

Способность интонационного выражения и восприятия

человек получает в наследство от своих биологических предков,

вместе со многими другими способностями и задатками. Но

человеческим интонирование, как и прочие проявления человека,

становится только в процессе социализации. Все человеческое – социально.

Непосредственность интонационного общения не только не

исключает, но в человеческом обществе – прямо предполагает

его социальную нормированность, принадлежность интонационной сферы общественному сознанию. Как же осуществляется это

нормирование? В "именовательной", семантической ветви звуковой коммуникации значения слов фиксируются в специальных

словарях, передаются в обучении; о значении слов, так сказать, "договариваются", и эта "у-словность" должна быть известна

общающимся. Механизм социального нормирования интонационной коммуникации должен быть принципиально иным.

Здесь возможна лишь фиксация опыта состоявшегося интонационного общения: запоминаются наиболее часто повторяющиеся

или наиболее значимые случаи, образующие первичный интонационный фонд коллектива. Психические состояния или душевные движения, выражением которых является интонирование,

перестают быть сугубо индивидуальными – это психические

состояния общественного человека, детерминированного культурой общества, к которому он принадлежит; в частности, сами

эти состояния передаются и нормируются при помощи интонирования.

В реализации словесной речи интонирование может играть

различную роль. В обычном разговоре, где важно в основном

семантическое содержание, интонации играют роль вспомогательного средства логического артикулирования речи, "служат – ср. вышеприведенное определение – для выражения синтаксических категорий". В более выразительной речи, когда говорящий

хочет воздействовать на слушающих или выразить эмоциональное

состояние, интонации обретают "экспрессивные и эмоциональные коннотации". Несколько переосмысляя лингвистический

термин, такие ситуации можно назвать "узусом" интонационного

фонда, относя к ним также и вне-словесное интонирование этого

уровня.

Но возникают ситуации – трудовые, ритуальные и т.п. – в

которых выражение индивидуального состояния должно уступить место управлению поведением и психикой членов коллектива. Здесь сама ситуация с ее необходимыми или традиционными

формами поведения накладывает требования на интонирование:

ситуация требует определенных действий и психических состояний, а устоявшиеся, фиксированные в общественном употреблении (но не потерявшие своего непосредственного воздействия)

интонации предоставляют свой материал для обеспечения

необходимого управления. Если такого рода ситуации фиксируются, сознательно воспроизводятся и социально нормируются,

можно говорить о возникновении специфической интонационной

практики.

Таким образом, предложенная ранее схема интонирования

должна быть дополнена еще одним элементом, учитывающим

социальную детерминированность интонирования2 (см.

схему 2).

Отметим, что в этой схеме снимается различие интонирующего и воспринимающего (на другом уровне конкретности оно

должно появиться в предмете музыкальной социологии; фактически это различие было снято уже в описании полноценного

интонирования как направленного на слушателя и интонационного восприятия как заимствующего через имитацию позицию

интонирующего).

Когда в рамках интонационной практики складывается

специальная работа с ее нормами, это можно считать уже

появлением "интонационного искусства", "тэхнэ" в древнегреческом смысле слова, со своим мастерством, институтами

обучения3 и пр. Формирование тэхнэ предполагает развитую рефлексию, которой и будет посвящено дальнейшее изложение. Но предварительно необходимо рассмотреть еще два

момента, формирующих музыкальное искусство: интонационное мышление и специфику музыкального интонирования.

1.3. Интонационное мышление

Психическое содержание интонационности естественно

трактовать как эмоциональное и волевое. Однако внимательный

читатель работ Б.В. Асафьева не может не обратить внимания на

то, что, отдавая должное этим сторонам интонирования, Асафьев

не менее настойчиво говорит о музыкальном – интонационном – мышлении4.

Что же такое "интонационное мышление"? Может ли мышление, которое мы привыкли считать связанным с многократно

опосредованными знаковыми формами, найти себе место в интонационном искусстве, основным принципом которого является

непосредственность воздействия?

Возможность такого не-опосредованного мышления легко

показать на примере визуального материала. Представим себе

карикатуру, в которой некий человек изображен похожим на

лису. Адекватное "прочтение" этого зрительного образа предполагает прежде всего узнавание черт изображенного человека и

черт лисы. Но этого недостаточно: замысел художника передается через совмещение этих черт; предполагается, что мы увидим

черты лисы как бы в самих чертах изображаемого человека.

Пластичность визуального материала создает возможность таких

совмещений; замысел художника использует эту возможность в

акте "визуального мышления". Следует отметить, что подлинно

художественным такое мышление будет только в том случае, если

это не просто использование возможности ради нее самой, а

выражение в форме внешнего совмещения какой-либо существенной внутренней идеи.

Звуковой материал интонаций также обладает своей специфической пластичностью, допускающей разнообразные совмещения. Поиск, нормирование в традиции и дальнейшее усложнение

таких совмещений – это и есть развитие интонационного искусства. Внемузыкальным примером могут служить различные традиции и школы актерской речи, создающие своеобразные интонационные стили.

Пример из развитого музыкального мышления – противоположное движение голосов в полифонии. Движение одного голоса

вверх само по себе интонационно значимо, так же как и движение

другого голоса вниз. Но также интонационно, непосредственно

значимо совмещение этих двух движений, противодвижение – схождение или расхождение голосов. Будучи непосредственно

воздействующим (без опосредования каким бы то ни было внешним, экстравертивным "значением"), оно вместе с тем опирается

на интонационную значимость составляющих движений. Можно

сказать, что это – интонационное сопоставление интонаций. При

этом новая интонация объемлет исходные, является новым уровнем иерархии. Существенно, что сопоставление или совмещение

интонаций должно быть не случайным, а выражающим некоторый замысел, мысль, идею. Чистое экспериментирование с материалом может служить накоплению средств, но это еще не есть

подлинное интонационное мышление. Интонационное мышление

есть конструирование ("компонирование") на основе пластичности

интонационного материала сложных интонационных сочетаний,

выражающих определенную идею (замысел, мысль) специфически

интонационным образом.

Первоначально интонации и интонационные комплексы

выполняют функцию управления психическим состоянием лишь

частично, в дополнение к ряду других средств, привлекаемых в

тех или иных ситуациях. При этом организация целостности

ситуации принадлежит не интонированию, а другим факторам.

Возможность образования сложных интонационных комплексов

позволяет им начать постепенно принимать на себя организующую функцию. Одним из поздних завоеваний этого процесса,

уже после появления специфически музыкального интонирования, является выделение музыки из синкретизма и возможность

организации целостности музыкального произведения собственно музыкальными, т.е. интонационными средствами (см. работы

М.Г. Харлапа, напр. [17]).

Но пока мы в нашем генетическом движении стоим у порога

возникновения собственно музыкального интонирования.

Важно, что оно, согласно нашей гипотезе, возникает в рамках

уже достаточно развитой интонационной практики, а не просто

случайно сопровождающего те или иные виды деятельности

интонирования (как полагали некоторые исследователи).

Возможность пластического совмещения интонаций, образования сложных интонационных комплексов, то есть интонационное мышление, в условиях специфических задач, возникающих

в интонационной практике, – необходимая предпосылка формирования собственно музыкального интонирования.

1.4. Специфика музыкального интонирования – музыкальная звуковысотность

Принято считать, что специфика музыкального интонирования

определяется использованием звуков фиксированной высоты и

фиксированных звуковысотных отношений. Разнообразные "исключения" которые часто приводятся в возражение этому тезису,

либо сводятся к сугубо вспомогательным моментам, либо при ближайшем рассмотрении не оказываются исключениями [6, с. 21-27].

Разнообразие гипотез по поводу формирования музыкальной

звуковысотности, равно как и разнообразие тенденций в развитии этого центрального фактора музыкальной выразительности,

заставляют предположить наличие нескольких тенденций,

совместное действие которых оказалось снятым в стабильном

музыкальном тоне и звуковысотном отношении тонов. Это соответствует и изложенному выше представлению об интонационном мышлении: по-видимому, музыкальная звуковысотность

появляется как чрезвычайно существенное завоевание интонационного мышления, как в высшей степени плодотворное соединение в едином интонационном комплексе различных интонационно значимых звукопроявлений.

С одной стороны, в основе этого комплекса лежит группа

выразительных возможностей, связанных с подъемами и спадами

голоса: выражение эмоционального состояния интонирующего, "голосовая игра", подражание. Эту сторону музыкальной звуковысотности можно назвать "линеарно-экспрессивной".

Другая сторона, определяющая собственно музыкальную

специфику звуковысотности, появляется в связи с особой социально-практической задачей согласования интонирования (ср.

гипотезу С.С. Скребкова, работы К. Штумпфа, М.Г. Харлапа).

Акустически согласование интонирования опирается на явление

резонанса, чем и определяется конституирующее для музыкальной звуковысотности значение натурального звукоряда. Это создает, в частности, уникальное свойство звуковысотной шкалы,

отличающее ее от многих других одномерных перцептивных

шкал (например, шкалы температуры): она обладает собственной, присущей ей по самой природе мерой. Октава, квинта и

пр. – не условности измерения, а вытекающие из самой природы музыкальной звуковысотности единицы. Эту сторону музыкальной звуковысотности естественно назвать "гармонической".

"Линеарно-экспрессивная" сторона при этом не исчезает; ни

та, ни другая стороны сами по себе не могут создать музыкальной

звуковысотности, которая возникает лишь при их соединении в

единый интонационный комплекс, в котором линеарная экспрессивность обретает меру, а абстрактные акустические отношения натурального звукоряда получают ладовое значение (по-

разному формируемое в процессе дальнейшего развития музыкального мышления). Тот факт, что звуковысотность может служить одновременно выражением различных типов содержания (в

первооснове – экспрессивности и согласования в последующем

развитии и множество других) – делает ее одной из основ музыкального искусства.

Многоаспектность, объединяемая музыкальным мышлением в

сложное, противоречивое единство, обеспечивает еще одну важную

особенность музыкальной звуковысотности – ее историческое развитие. Нетривиальность этого положения можно увидеть, сравнив

музыкальную звуковысотность, например, со звуковым материалом речи: можно сказать, что свойства последнего изменяются от

языка к языку и от культуры к культуре, но вряд ли можно приписать ему развитие в собственном и точном смысле термина.

2. Музыковедение как единая система

2.1. Сущность и типология музыковедческих знаний

Как уже отмечалось, складывание интонационного искусства,

тэхнэ, тем более – формирование музыкального искусства, предполагает специально организованное нормирование и работу с

нормами. Пока интонирование более или менее случайно, его

воспроизводство может происходить естественным путем: одна

интонация оказывается образцом для другой, третья берет себе за

образец уже вторую, несколько измененную, и т.д. Такое интонирование обладает малой культурной стабильностью и не может

быть основой для сколько-нибудь развитого интонационного

мышления и тэхнэ. Для последнего необходимо, чтобы нормы

каким-то образом фиксировались и кумулировались (т.е. накапливались и перерабатывались).

Каким же образом может фиксироваться интонация? С точки

зрения модели интонации как непосредственной коммуникативной единицы (см. схему 1), очевидно, что, хотя фиксироваться

может только внешняя, экстравертивная сторона, однако, при

этом необходимо иметь в виду интонацию как целое, т.е. в единстве внешнего и внутреннего. Такая фиксация сама не есть ни

интонация (поскольку фиксация внешней стороны интонации в

норме не есть еще "приведение ее в действие", сама по себе эта

фиксация не воздействует интонационно), ни экстравертивная

единица – знак (поскольку знак мог бы обозначать только внешнюю сторону интонации, а не единство ее внешней и внутренней

сторон). Такие фиксации можно назвать "указывающими жестами". Они не имеют собственного содержания, ни внешне-объективного, ни внутренне-субъективного, но указывают на трансвертивные коммуникативные единицы.

Таким образом, сколь бы сложным ни было строение музыковедческих знаний, в конечном итоге они должны отсылать к

сфере музыкальной интонационности.

Обращаясь к трехэлементной модели интонации (см. схему 2),

нетрудно увидеть, что фиксироваться может каждый из элементов: могут быть описаны соответствующие состояния ("спой жалобно"), могут быть указаны ситуации, требующие определенного интонирования, и, наконец, может быть зафиксировано

строение материала интонирования.

Такая типология фиксации, дополненная разделением внутренней и внешней позиции, с которой фиксация осуществляется,

дает основание для наиболее общей и абстрактной классификации музыковедческих дисциплин (реально, конечно, имеет место

сложнейшее переплетение этих абстрактных типов). Внешняя

точка зрения на практику интонирования порождает социологию

музыки, имеющую своим предметом музыку как социальный

институт. Внутренняя точка зрения соответствует здесь истории,

точнее следовало бы сказать – теоретической истории музыки.

Музыкальное содержание с внутренней точки зрения характеризуется музыкальной эстетикой; внешнюю точку зрения можно

было бы назвать философией музыки. Наконец, организация мате-

риала музыки с внутренней точки зрения фиксируется музыкально-теоретическими дисциплинами, описывающими различные

аспекты музыкальных языков; внешняя точка зрения дается здесь

музыкальной акустикой.

Далее мы рассмотрим более подробно каждый из этих типов,

но предварительно остановимся на способах фиксации норм и на

их статусе в самом музыкальном искусстве.

2.2. Два способа фиксации интонаций и статус норм

Поскольку основным принципом интонационного мышления, как мы видели, является принцип формирования интонационных комплексов с новыми уровнями иерархии, постольку

накопление мастерства этого развивающегося интонационного

искусства происходит, прежде всего, путем фиксации удачно

найденных интонационных комплексов.

Возможны два способа такой фиксации. Первый можно по

аналогии со словесными языками назвать иероглифическим:

каждый интонационный комплекс получает собственную особую

фиксацию. Для развивающегося интонационного искусства

такой принцип очевидно неудобен: он не обеспечивает "уплотнения" системы норм (необходимого, например, в целях обучения);

накопление новых интонаций и интонационных комплексов

делает такую систему фиксации слишком громоздкой.

Второй принцип фиксации можно назвать "аналитическим":

фиксируются составляющие комплекса и принципы их совмещения. Важно, что относительно аналитической фиксации (в

отличие от первого типа) всегда возникает вопрос о ее адекватности. Действительно, новосоздание интонационного комплекса всегда есть творческий акт. "Механизм" этого творчества,

равно как и механизм воздействия полученного комплекса,

неизвестны тому, кто осуществляет фиксацию этого удачного

опыта интонирования. Мы потому и назвали этот тип фиксации "аналитическим", что он предполагает гипотезу относительно

строения нового комплекса. Но такая гипотеза может быть верной или неверной, адекватной или неадекватной тому, что

реально происходит в интонировании и интонационном восприятии.

Однако механизмы нормирования и реализации, конституирующие тэхнэ как стадию развития интонирования, как бы "оборачивают" проблему адекватности. Независимо от того, является

ли норма адекватной или нет, социальные механизмы требуют ее

реализации.

В этом отношении нормы можно разделить на три группы. В

наиболее благоприятном случае норма адекватна опыту интонирования; тогда она обеспечивает фиксацию этого опыта и дальнейшее развитие интонирования. Во вторую группу можно выделить нормы, по сути дела, неадекватные, но более или менее нейтральные относительно интонирования; они могут, в качестве "балласта", долгое время существовать в организме интонирования и – продолжая выбранную аналогию – могут как балласт

время от времени выполнять стабилизирующую функцию

(например, выступать, в роли "метки", характеризующей тот или

иной жанр или стиль и т.п.). Наконец, третью группу составляют

нормы не только не адекватные, но мешающие реальной фиксации опыта интонирования; в этом случае социальный институт

интонирования должен либо элиминировать эти нормы, либо

превратить их в нейтральные; если это не удается, то в локусе действия такой "злокачественной" нормы организм интонирования

оказывается поврежденным.

2.3. Музыкально-теоретические дисциплины

Уже было отмечено, что музыкальное искусство как специфический вид интонационного искусства формируется благодаря

опоре на музыкально-звуковысотные и метро-ритмические отношения. Теперь, с точки зрения проблем нормирования и рефлексии, мы можем сказать, что формирование музыкального искусства требует нормативной фиксации этих особых, специфических

особенностей интонирования. Такая фиксация является аналитической; дальнейшая история развития музыкального искусства

доказывает ее адекватность и чрезвычайную плодотворность.

Для нашей темы существенным является тот факт, что звуковысотная и метро-ритмическая фиксация порождают квантование, дискретизацию материала интонации – пластичной и континуальной по своей природе. В силу этого обстоятельства вся дальнейшая проблематика "техники" музыкального интонирования

(то есть нормирования, переработки норм и их реализации в

интонационных комплексах) определяется в конечном счете диалектикой дискретного и непрерывного5.

Системы норм звуковысотных и метро-ритмических отношений составляют основу того, что называют обычно "музыкальными языками". Простейшие единицы, образуемые этими отношениями, можно назвать, по аналогии с единицами словесных

языков, "тонемами" (термин М.Г. Харлапа).

Задача "музыкальных грамматик", каковыми являются музыкально-теоретические дисциплины в узком смысле слова (гармония, полифония, метрика и т.п.), состоит в том, чтобы обеспечивать создание и воссоздание сложных интонационных комплексов

на основе дискретных единиц-звуков. Эти "грамматики" и возникают как фиксация и систематизация опыта решения таких задач в

схемах, соотносимых с дискретными звуками (определенный

аккорд в его конкретном строении, техника полифонического

приема и т.п.). Важно отметить, что такие схемы, при всей своей

технической и эвристической полезности для композитора, принципиально неадекватны реальному музыкально-интонационному

мышлению в силу его континуальности; эта неадекватность

является одной из существенных движущих сил развития музыкальных "теорий", которые всегда стремятся преодолеть разрыв

между звуком и интонацией, рафинируя и усложняя свои схемы в

процессе воплощения этого стремления.

На частном примере звуковысотных отношений рассмотрим

два типа фиксации норм в музыкальных теориях, названные выше "иероглифическим" и "аналитическим". В первом случае фиксируется сумма характерных оборотов, попевок, "фигур"; они воспроизводятся интонирующим и узнаются слушающим как определенные

целостности с привычным интонационным содержанием и часто в

связи с традиционными ситуациями употребления. Во втором случае интонационные обобщения фиксируются не в виде конкретных "фигур", а в виде узнаваемых, типизируемых путей протекания

интонационной энергии, формирующих ладовые функции.

Система ладовых функций, воплощаемая на так или иначе фиксированном звукоряде, создает лад как поле интонационных возможностей, позволяющее не только свести в одну систему множество

существующих интонаций, но и порождать новые интонации, не

являющиеся уже прямым воспроизведением прежнего интонирования; такое поле новых возможностей является основой для развития музыкально-интонационного мышления (ср. [6 , гл. I]).

Тип такого рода фиксаций в значительной степени определяет

формы существования и возможности развития музыкального

языка и мышления.

Вместе с тем в каждой музыкальной культуре функции фиксации и формирования музыкального языка выполняются, как правило, многими разными способами и по разным "каналам".

Ученый монах, разрабатывающий систему нотации, живет и

работает одновременно с подмастерьем, осваивающим понравившееся ему "коленце" на примитивной мандолине; искусственные, нормативные формы фиксации постоянно дополняются

естественными формами, подражанием, играющим в трансляции

языка искусства хотя и "размывающую", но весьма существенную роль.

Таким образом, музыкальный язык – это сложная и крайне

неоднородная система искусственного и естественного нормирования материала музыкального интонирования и музыкального

мышления. Формирование "теории" как особого профессионального института в музыкальной сфере является важным

моментом в становлении и развитии музыкального языка. Вместе

с тем "теория" никогда не охватывает музыкальный язык в целом:

развитая теория играет важнейшую роль в трансляции и развитии

его, но всегда остаются другие, побочные каналы трансляции и

кумуляции, часто вступающие в противоречие и даже противоборство с "академической" теорией; впрочем, и сама теория

может быть неоднородной и отражать в своих внутренних противоречиях сложность и противоречивость системы музыкального

языка6.

В развитии музыкального языка большую роль играет также

деятельность композиторов. Известная фраза Стравинского о

том, что "музыкальное творчество включает в себя глубокую

интуицию "теории"" [15, с. 220], точно фиксирует суть этого

отношения. Дифференциация композитора и исполнителя,

являющаяся одной из характерных черт современной европейской музыкальной культуры (16), накладывает также значительный отпечаток на эту проблематику: то, что обычно понимается

под "теорией", – это в основном "композиторская теория", а

рядом начинает складываться "теория исполнительства", вырастающая из исполнительской педагогики, с одной стороны, и критики – с другой.

2.4. Музыкальная акустика

Базой, основой системы музыкально-теоретических дисциплин является так называемая "элементарная теория музыки", в

которой конституируются наименьшие единицы музыкального

языка и способы их фиксации. Элементарная теория, таким образом, "элементарна" по своей сущности, как учение об элементах

музыкального языка, а вовсе не в смысле "простоты". Напротив

того, ее подлинные проблемы крайне сложны и запутанны, ибо она постоянно должна решать задачи совмещения различных

способов членения, проецируемых на уровень элементов развивающимися и сменяющими друг друга музыкальными языками

(ср. [11]).

В решении своих проблем элементарная теория опирается,

среди прочего, на знания о свойствах звукового материала интонирования. Учением о свойствах и возможностях этого материала является музыкальная акустика. Ее основной задачей, без

решения которой она вообще не может существовать как таковая,

является совмещение внутренней и внешней, гуманитарно-аналитической и естественнонаучной точек зрения на свой объект.

Центральной идеей, на основе которой может конституироваться этот предмет, является мысль К. Маркса о создании человеком "второй природы" на основе "первой", естественной природы. Широко известно конкретизирующее эту мысль замечание

К. Маркса о том, что только музыка формирует музыкальный

слух. Следовательно, музыкальное искусство не "использует" механическим образом материал первой природы, а формирует

на его основе собственный звуковой материал, обладающий

собственными закономерностями функционирования и разви-

тия, включающими законы первой природы, но не сводимыми к

ним и не выводимыми из них.

Предмет музыкальной акустики строится как синтез (причем

органический, а не механический) имеющих отношение к музыкальному материалу разделов физики, физиологии, психологии,

семиотики, культурологии и эстетики (этот минимальный перечень в конкретных приложениях дополняется другими необходимыми точками зрения). Методическим приемом служит здесь

техника "предметной ассимиляции": физическая "природа" объекта ассимилируется ("снимается") биологической, биологическая – социальной (семиотическая и социологическая точки зрения составляют здесь – как следует из интонационной схемы – два равно необходимых полюса), социальная своим пределом и

идеалом имеет "законы красоты" (Маркс), т.е. эстетическую

точку зрения. Осуществление этой ассимиляции есть развертывание предмета музыкальной акустики в его конкретной предметности7.

2.5. Музыкально-исторические дисциплины

Показательной, а может быть, и одной из центральных для

музыкально-исторических дисциплин является категория "жанра" в самом широком смысле слова – как системы норм

интонирования, уместного в той или иной ситуации.

Первоначально жанр фиксирует практическую ситуацию

интонирования (а система жанров – систему ситуаций). Затем,

посредством механизмов музыкального мышления, через подражание и т.д., "жанровость" начинает пронизывать собой все элементы триады интонирования. В материале фиксируются характерные особенности различных жанров, органически входя в набор схем музыкального языка; музыкальное мышление

использует противопоставление и совмещение жанровых признаков для воплощения сложных содержаний.

В определенном смысле можно сказать, что "жанровость" как

принцип противостоит "теории": если теория обобщает, сводит

отдельные выразительные находки в системы выразительных

средств, в которых теряется их частная, связанная с данной ситуацией определенность, то "жанровость" – это стремление сохранить и запечатлеть особенность данного класса ситуаций, отличить его от других – индивидуализировать.

В более общем плане музыкально-исторические дисциплины

дополняют "теоретическую" линию кумуляции развивающихся

средств музыкальной выразительности. Задача музыкально-исторических дисциплин состоит в том, чтобы транслировать индивидуализированные моменты музыкально-практических ситуаций, как внутренние (история жанров, стилей, школ, на более

конкретном уровне – отдельных произведений), так и внешние

(история социетального плана музыкальных институтов, "бытования музыки").

Исторические знания могут быть подлинно музыковедческими, только если они интонационно наполнены. Это можно проиллюстрировать следующим примером. Представим себе, что

историк (не музыкант) узнает о том, что в "Венском карнавале" Шумана использована Марсельеза; при этом он знает – или тут

же узнает – необходимые подробности исторической ситуации,

но он никогда не слышал "Венского карнавала". Этот историк

может как-то приобщиться к "историческому факту", может даже

каким-то образом пережить его, эмоционально и интеллектуально, в меру заинтересованности в исторической фабуле, но ни этот

факт, ни это переживание не принадлежат истории музыки.

Существенно отметить и противоположную возможность: чуткий

к музыке слушатель, не знакомый с исторической и ситуативной

подоплекой музыкальной цитаты, лишается весьма существенной стороны музыкального содержания. Описываемый "факт" становится музыкально-историческим лишь при включении

соответствующего знания в интонационное переживание, углубленное пониманием сопоставления-противопоставления цитаты

в совокупном составе тематизма первой части "Венского карнавала" – переживанием этой цитаты как характерного "интонационного поведения" Шумана в определенной музыкальной,

жизненной, социальной и культурно-исторической ситуации. В

том, чтобы обеспечить сложную, как можно более полную систему такого рода импликаций, и заключается задача музыкально-

исторических дисциплин.

2.5. Музыка как социальный институт и социология музыки

Осуществление и воспроизводство музыкальной практики

обеспечивается системой, которую уместно назвать социальным

институтом. Социальный институт музыки – сложное, многослойное образование. Если воспользоваться традиционным для

функциональной социологии разделением культурного и социетального планов института, то социетальный план можно представить как всю совокупность внешне-социальных установлений, которые обеспечивают воспроизводство музыкальной

практики – от первобытных ритуалов до современной филармонии, редакций музыкального радиовещания и фирм грамзаписи.

Далее это представление расширяется до социального плана

музыки как сферы деятельности, включающей разнообразные вспомогательные производства, "материализацию" каналов

трансляции (место в общем образовании, в массовой коммуникации и пр.).

Центральной проблемой как для самого социетального плана

института музыки, так и для знаний "в" нем и "о" нем, является

связанность или несвязанность с внутренним, культурным планом института, в нашей модели – с внутренней сферой триады

интонирования. "Социология музыки, для которой музыка значит нечто большее, нежели сигареты и мыло для статистических

обследований рынка, требует не только осознания роли общества

и его структуры, не только принятия к сведению простой информации о музыкальных феноменах, но и полного понимания

музыки во всех ее импликациях", – справедливо пишет

Т. Адорно. Надо добавить, что это общая проблема всего круга "внешних" дисциплин, т.е. музыкальной акустики и философии

музыки, как и социологии.

Маловероятно, чтобы развитая музыкальная культура консолидировалась в однородный институт, все элементы которого

(транслируемые и развивающиеся по множеству разных каналов)

соответствовали бы друг другу. Известные музыкальные культуры, достигшие хотя бы некоторой развитости, скорее могут быть

представлены в виде популяции институтов (о категории "популяции" см. [18]) с перекрещивающимися и перемежающимися представлениями о роли музыки, о системе жанров, о музыкальном языке и формах музыкальной деятельности. Говоря о

популяции, мы подразумеваем слитость, переплетенность различных направлений и тенденций при весьма различной степени

индивидуализированности отдельных относительно самостоятельно представимых институтов в этом конгломерате.

2.6. Музыкальная эстетика и философия музыки

Внутреннее содержание сложных систем интонирования

также нуждается в системе воспроизводства и кумуляции.

Разнообразие жанров и типов музыкального мышления порождает и разнообразие интенций (в гуссерлевском смысле термина,

см. [8]) восприятия. Например, отображение речевого интонирования специфически музыкальными средствами, к которому в

разное время стремились различные композиторские школы,

требует совершенно иного восприятия, нежели сложные переплетения баховской фуги или рафинированные интеллектуальные построения инструментальных миниатюр Веберна.

Содержание интонирования в пифагорейском "очищении

посредством музыки" весьма отлично от опытов решения философских проблем в европейской симфонии.

Характеристику такого рода интенций (и соответствующих им

содержаний) обычно называют "музыкальной эстетикой".

Музыкальная эстетика может быть нерефлектированной, так

сказать, эстетическим отношением "де факто"; на другом полюсе

находятся развитые интеллектуально артикулированные музыкально-эстетические построения. Принципиально важную роль

в фиксации, кумуляции и выработке музыкально-эстетических

представлений играет критика.

Внешний план рефлексии музыкального содержания можно

несколько условно назвать "философией музыки". Ее задача – в

содержательном (в отличие от функционально-социетального)

плане указать место музыки в более широком целом, вплоть до

так или иначе представляемой (в зависимости от принимаемой

философской системы) целостности мироздания. Речь может

идти о музыке как о специфической форме общественного

сознания или о "космических" параллелях (гармония сфер) и т.д.

и т.п. Здесь обсуждается роль и предназначение музыканта:

является ли он организатором музыкальной психотерапии, как у

ранних пифагорейцев, или воспитателем юношества – по

Платону; выразителем богатства собственной души – романтическая концепция музыки, или поставщиком развлечений – точка зрения, по большей части стыдливо замалчиваемая, но,

между тем, восходящая к одному из подразделений аристотелевской типологии.

2.7. Методология и ее роль в интеграции музыкальной сферы

Наш обзор типов музыковедческой рефлексии необходимо

дополнить еще одним "измерением", которое постоянно присутствовало, но до сих пор не вводилось явно.

Достижение интеграции музыкальной сферы не только через

интонирование или через практику управления социетальным

планом социального института музыки возможно на уровне

самой музыковедческой рефлексии посредством методологического мышления как специальной техники интеллектуальной

интеграции и управления мышлением по содержанию.

Профессионально практикуемую методологию в некоторой

области мышления можно сравнить с центральной нервной

системой, осуществляющей единую, централизованную переработку всей информации, поступающей в организм, извне и

изнутри, с учетом специфики ее различных типов и источников.

Предлагаемая статья является опытом решения типичной

методологической задачи в области музыковедческого мышления.

Литература

1. Асафьев Б.В. Избранные труды: В 5 т. Т. 5. М., 1957.

2. Асафьев Б.В. Путеводитель по концертам: Словарь наиболее

необходимых терминов и понятий. М., 1978.

3. Асафьев Б.В. Речевая интонация. М., 1968.

4. Асафьев Б.В. Соблазны и преодоления // Мелос. Книги о Музыке.

Кн. I. СПб., 1917.

5. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. М., 1968.

6. Вирановский Г.Н. Музыкально-теоретические системы. Киев,

1978.

7. Давыдов Ю.Н. Искусство как социологический феномен. М.,

1978.

8. Ингарден Р. Музыкальное произведение и вопрос его идентичности // Исследования по эстетике. М., 1962.

9. Курт Э. Романтическая гармония. М., 1975.

10. Мазель Л.А. Проблемы классической гармонии. М., 1972.

11. Мещанинов П.Н. "В поисках утраченного материала" (серия докладов на семинаре "Акустические среды". Стенограмма в архиве

Лаборатории музыкальной акустики Московской консерватории).

12. Папуш М.П. Концепция семиотики Ч. Морриса и проблема статуса прагматики // Проблемы семантики. М., 1973.

13. Папуш М.П. Элементы учения о мелодии // Музыкальное искусство и наука. Вып. 3. М., 1978.

14. Папуш М.П. Музыкальная акустика как музыковедческая дисциплина. Отчет по НИР Лаборатории музыкальной акустики

Московской консерватории. М., 1981.

15. Стравинский И.Ф. Диалоги. Л., 1971.

16. Харлап М.Г. Исполнительское искусство как эстетическая проблема // Мастерство музыканта-исполнителя. Вып. 2. М., 1976.

17. Харлап М.Г. Народно-русская музыкальная система и проблема

происхождения музыки // Ранние формы искусства. М., 1972.

18. Щедровицкий Г.П. Проблемы построения системной теории

сложного "популятивного" объекта // Системные исследования.

Ежегодник. 1975. М., 1976.

Примечания

1 В этом ряду – осознание различия музыкальных культур и субкультур и возможностей их взаимовлияния в этномузыкологии, фольклористике и музыкальной социологии; рефлексия многочисленных музыкальных языков и "систем", сменивших

некогда единый классический музыкальный язык; выход на уровень музыкального

материала, структуры самого музыкального звука, практический – в электронном

синтезе и теоретический – в музыкальной акустике и т.д. и т.п.

2 К аналогичной трехчленной схеме, причем также при схематизации интонационной концепции Асафьева-Яворского, пришел Г.Н. Вирановский [6].

3 Формирование "тэхнэ" в греческом обществе можно проследить в ранних диалогах Платона; для "искусства" в более близком нашему смысле слова особенно

интересен "Ион". Анализ формирования на этой основе искусства как художественного творчества см., напр., в книге Ю.Н. Давыдова [7].

4 Знаменательно, что в одной из самых "интонационных" работ Асафьева – книге о Глинке – постоянно идет речь о глинкинском "интеллектуализме".

5 В фиксации этого отношения между звуком и интонацией видится нам, в частности, реальный смысл линеарно-энергетических представлений Э. Курта: "Сущностью каждого мелодического движения, так же как и отдельного тона, через

который оно проходит, является живая сила, как бы стремящаяся выйти за пределы

звука" [9, c. 19].

6 Особый поворот этой темы создает использование норм-схем музыкально-теоретических дисциплин в функции средств анализа музыкальных произведений; подробнее см. [13].

7 Подробнее см. в отчете лаборатории музыкальной акустики Московской консерватории за 1981 г. [14].  |

|