НЕЗАВИСИМАЯ АКАДЕМИЯ ЭСТЕТИКИ И СВОБОДНЫХ ИСКУССТВ

![]()

БИБЛИОТЕКА АКАДЕМИИ

Оксана Яблонская

Маленькие руки

Тема с вариациями

Перед отъездом из СССР

Некоторые музыкальные произведения связаны в моем восприятии с событиями в моей личной жизни. Есть мелодии, особенно врезавшиеся в память, приносящие с собой длинный шлейф воспоминаний, большей частью печальных. Когда умирала мама, у меня в голове все время звучала медленная часть моцартовского ля-мажорного концерта – я тогда его играла. Сама я тяжело болела под Второй концерт Брамса – он, помню, прокручивался в моем мозгу до умопомрачения... Со смертью папы ассоциируется музыка Первого концерта Брамса – его готовил тогда к выступлению мой ученик Эрик Фанг. А вот вторая пьеса из 118 опуса Брамса у меня ассоциируется с выездом из СССР.

Нас не выпускали из страны. Я сидела без работы и денег, мы распродавали вещи. Дошла очередь и до моего любимого Бехштейна, который я купила на гастрольные гонорары. Прощаясь со своим роялем, я играла ту самую пьесу из 118 опуса. Помню, сидела, подложив под себя том сонат Бетховена в твердой обложке, – в доме уже почти ничего не оставалось, все было продано или подарено. За окном, не прекращаясь, валил снег. Ну, полная безнадежность, я абсолютно не представляла, что будет и как жить дальше. Главное было, конечно, остаться в живых. Если бы меня не стало, Дима не смог бы выехать из страны, а для меня это было вопросом жизни или смерти. Действительность казалась абсурдной, кафкианской. С тех пор, стоит мне услышать эту музыку, меня как бы обдает холодом, подступают чувства прошлой безнадежности и отчаяния.

Этот Бехштейн был моим первым собственным роялем, раньше мы брали инструменты напрокат. Сначала пианино, потом рояли. Помню громадный Рейниш, занимавший три четверти комнаты. Папа считал, что я всегда должна играть только на хороших инструментах, чтобы привыкнуть к красивому звуку. У меня, правда, на этот счет совсем другая теория.

Ничего страшного не случилось оттого, что в СССР мне приходилось порой играть на жутких инструментах, просто "дровах". Хорошие рояли попадались далеко не всегда. Иногда в некоторых залах стояли пианино просто в кошмарном состоянии. Думаю, что подобные испытания сделали мой звук только лучше. Если ты знаешь, как должна прозвучать музыка, слышишь это своим внутренним ухом, ты всегда будешь добиваться этого звучания. Я и из "дров" умудрялась выжимать приличный звук. А когда попадались хорошие инструменты, я чувствовала себя просто счастливой! Поэтому я не сочувствую тем, кто начинает мне жаловаться на плохие инструменты. Извлечение звука – это сложнейший процесс, дело ума и ушей, души и сердца, волевой акт. Сначала научись извлекать хороший звук даже из "дров". А когда тебе достанется хороший рояль, почитай это за великое счастье.

Мне очень хотелось, чтобы мой Бехштейн попал в хорошие руки, и поэтому, боясь не успеть, я его очень дешево продала музыкантам. И осталась без инструмента... А разрешения на выезд все не было...

И вот в один прекрасный день раздается стук в дверь, и грузчики вносят в квартиру пианино. Оказалось, что это моя подруга Таня Блинова, не в силах наблюдать "безрояльную" меня, не говоря мне ни слова, привезла мне свое пианино. Такие воспоминания придают силы.

С появлением пианино я стала приходить в себя, но о регулярных занятиях не могло быть и речи, порой не только играть – жить не хотелось. Но я все-таки заставила себя заниматься. Выучила "Картинки с выставки" Мусорского. Но сыграть их мне было негде. И тогда Елена Ивановна Гольденвейзер устроила в музее-квартире концерт, где мы выступили вдвоем с Димой. Я сыграла "Картинки", а потом с Димой – "Арпеджионе" Шуберта. Это был со стороны Елены Ивановны бесценный подарок.

Когда мы решили уехать из СССР, у нас долго не принимали бумаги. Моя сестра Марина уже уехала, а вот мы застряли – мой бывший муж Зайонц все не подписывал разрешения Диме на выезд. Собственно, разрешение было только поводом, чтобы на моем примере показать, что будет с музыкантом, если он захочет уехать. И действительно, несколько человек "передумали".

Хотя я не сидела в тюрьме, но испытала достаточно. Меня лишили возможности выступать, перестали приглашать на гастроли. Это было страшное время. Гебисты звонили мне по телефону и грозили, что убьют моего сына. Этому можно было верить – сына моего соседа Канделя избили, проломив ему голову.

Однажды раздался телефонный звонок, и мужской голос попросил Диму к телефону. Я ответила, что его нет дома, он действительно поехал за деньгами, мы опять просили отца его приятеля одолжить нам. Голос в трубке продолжает:

– И не ждите его, он не вернется домой.

Я была одна дома, на Красноармейской. Папы не было у себя дома, и я позвонила Барановым, Марику и Лине. (Марик сейчас помощник концертмейстера в Филармоническом оркестре Лос-Анджелеса, а Лина, его жена, училась со мной в ЦМШ, сейчас играет и преподает.) Барановы жили неподалеку от нас, были соседями по дому с моими родителями, тогда уже только с папой, на улице 8-го марта. Они тут же прибежали ко мне, мы разошлись – они пошли к одному выходу из метро, я побежала к другому. Я кричала и рвала на себе волосы, я воспринимала угрозу КГБ всерьез – уж очень часто они избивали, забирали детей и взрослых из моего "писательского" дома. Бывало, кто-то затевал драку на улице и, как бы случайно, затягивали в драку прохожего, конечно, зная кого, и избивали до полусмерти.

Дима первый раз в жизни вышел из метро в другом месте. За мной прибежал Баранов и сообщил, что Дима дома. После этого Дима не выходил один из дома восемь месяцев. А у меня просто отнялись ноги, я провалялась десять дней не двигаясь.

Чтобы выехать, папе нужно было сдать партбилет. Сам он просто не мог этого сделать, и в райком партии на Петровку пошли мы с мамой, она ждала меня на улице. Я сказала в райкоме, что папа хочет выехать в Израиль, чтобы воссоединиться с семьей. И вот – я сдаю его партбилет. У меня его молча приняли, даже выдали квитанцию.

Потом, уже в Америке, папа, расхрабрившись, рассказывал совершенно иную историю расставания с партбилетом. Он якобы бросил билет "им" в лицо и высказал все, что он думает об этой организации. На самом деле он страшно переживал, с ним творилось что-то ужасное. Он искренне верил в Советскую власть и все ее завоевания, во всеобщее равенство и братство. Он получил хорошее образование, дослужился до высоких постов. Часто обвинял маму в политической близорукости. Она членом партии не была, и у нее был свой взгляд на вещи.

Мама так хотела уехать! В день своего 65-летия она посмотрела на фото Марины с семьей и вдруг сказала:

– Я их больше никогда не увижу.

Мне кажется, она знала свою судьбу. Мы сидели за столом, и она заплакала. Я спросила, что с ней. И она ответила:

– Я так скучаю по маме! Ее уже 38 лет нет с нами!

Это она сказала о своей маме... Моей мамы нет с нами уже больше тридцати лет, и мне ее по-прежнему недостает. У нас была такая близость, такая любовь! Она вся состояла из любви и преданности. Другого такого человека я не встречала.

Незадолго до отъезда мы пошли на телеграф, чтобы позвонить в Израиль тете Тамаре, с которой мама не виделась более полувека. Маме сказали, что абонент на переговоры не явился. А тете Тамаре там, в кибуце Афиким, сказали, что это мама не пришла на переговоры. В Москве в это время свирепствовала эпидемия гриппа. Я заболевала, у меня был страшный озноб. Когда мы пришли с телеграфа домой, мама взяла меня в постель, чтобы отогреть. И, видимо, от меня заразилась. Грипп дал осложнение на легкие, и через неделю мамы не стало.

Мы, конечно, не предполагали, что все кончится так ужасно. Нам порекомендовали американское лекарство, папа бегал за ним в какую-то закрытую больницу КГБ. Там через знакомых достал заветные таблетки, и вроде бы легкие стали очищаться. Я бегала к маме в больницу, была с ней до последнего момента. На какой-то момент ей действительно стало лучше. Я позвонила домой, попросила принести маме супа – доктор рекомендовал куриный бульон. Папа и Таня Блинова даже шли в больницу пешком, думая, что мама идет на поправку, радовались... А когда дошли, узнали, что у мамы опять наступило ухудшение, отказало сердце. Хотя это была очень хорошая больница Кассирского, и все врачи были нам хорошо знакомы и к маме внимательны, в тот день, в воскресенье, там не оказалось реанимационной бригады. Папа куда-то побежал, привез людей. Маме стали делать прямой массаж сердца, и оно заработало. Но стало падать давление. Я наивно думала: у мамы всегда было низкое давление, она выживет. Но это был уже конец. Мы решили увезти ее прах с собой – никто не верил, что мы когда-нибудь сможем вернуться, посетить кладбище.

Впервые оказавшись в Москве после многих лет эмиграции, я пошла на кладбище навестить родные могилы. Мне хотелось разыскать могилу бабушки Евы, маминой мамы. Она похоронена недалеко от дедушки, маминого папы, на Востряковском кладбище, но точного места, за давностью лет, никто уже не помнил. Мы боялись, что место уже давно продано кладбищенскими спекулянтами. С двоюродной сестрой Светланой мы брели по колено в снегу среди могил, и вдруг я остановилась, сама не знаю, почему. Стряхнула снег с могильного камня, и увидела, что это – могила бабушки...

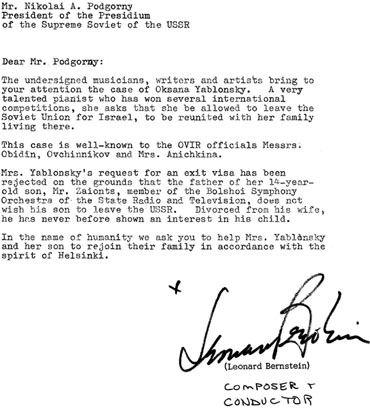

Свой последний концерт в СССР я дала в Доме ученых. Я исполнила "Скитальца" Шуберта. На следующий день я подала документы на выезд. Документы не принимали очень долго, а разрешение на выезд дали лишь после того, как Марина устроила в Америке демонстрацию в мою защиту и собрала 75 подписей знаменитых иностранцев под петицией, требующей, чтобы меня выпустили из СССР. Петицию подписали Леонард Бернстайн, Стивен Сондхайм, Кетрин Хепберн, Норман Мейлер, Ширли Винтерс, Исаак Башевис-Зингер, Генри Миллер и многие другие артисты, музыканты, сенаторы...

Свой последний концерт в СССР я дала в Доме ученых. Я исполнила "Скитальца" Шуберта. На следующий день я подала документы на выезд. Документы не принимали очень долго, а разрешение на выезд дали лишь после того, как Марина устроила в Америке демонстрацию в мою защиту и собрала 75 подписей знаменитых иностранцев под петицией, требующей, чтобы меня выпустили из СССР. Петицию подписали Леонард Бернстайн, Стивен Сондхайм, Кетрин Хепберн, Норман Мейлер, Ширли Винтерс, Исаак Башевис-Зингер, Генри Миллер и многие другие артисты, музыканты, сенаторы...

Американский конгрессмен поехал в то время в Москву со списком людей, которых не выпускали из страны. Этот список был утвержден Президентом США Фордом. И мы с папой и Димой были в этом списке. И, хотя советское правительство поддалось давлению, разрешило выезд, документов не выдавали еще восемь месяцев. Это было тяжелое для нас время. В том же списке был и Щаранский. Нас тогда выпустили, а его – нет: как раз в это время КГБ фабриковал "дело Щаранского", и вскоре его арестовали...

Умер Зак. Он долго болел. Однажды, по странному совпадению, мы с ним одновременно лежали в больнице Кассирского чуть ли не месяц. Много общались, гуляя по аллеям сада. Он всегда ходил с книжечкой, читал мне Пастернака. Зак был очень начитан, любил книги о великих музыкантах, к числу которых, несомненно, себя относил. Когда он умер, на больничной тумбочке лежал томик писем Малера.

Однажды, во время прогулки, он сказал мне:

– Оксаночка, когда я умру, придите на панихиду, сыграйте для меня в последний раз.

Я стала с ним спорить, мол, неизвестно, кто на чьей панихиде сыграет. Зак ничего не ответил, только печально улыбнулся...

Конечно, я пришла на его панихиду в Большой зал консерватории. От меня все шарахались, как от зачумленной, только Марк Владимирович Векслер, директор Большого зала, подошел ко мне пожать руку – поступок, достойный уважения. О том, чтобы мне сыграть, даже речи не было.

Домой я шла в слезах. Навстречу шла знакомая – аккомпаниатор в классе Ростроповича. Увидев меня, она перебежала на другую сторону улицы, и уже оттуда кричала с необъяснимой злостью:

– Так тебе и надо! Вот что тебе сделала твоя сестра!

Причем тут моя сестра, было неясно, но в то время многие говорили совершенно несусветные вещи, стремясь дистанцироваться от меня. Даже вещи, которые Марина передавала со знакомыми, мне не передавали. Может быть, эти знакомые просто боялись общаться со мной, не знаю. Только Боря Бехтерев, чудесный музыкант и замечательный человек, несмотря на риск, привез мне два раза посылки от Марины и не боялся общаться со мной.

Я пошла в ЦМШ брать характеристику на Диму (кому-то в ОВИРЕ, видимо, нужна была справка о том, что Дима – хороший пионер), но мне ее не дали. Вдоль коридора первого этажа раньше висели фотографии лауреатов различных конкурсов. Висел там и мой портрет. Теперь его сняли.

В школьном дворе, гуляя с Анаидой Сумбатян и Татьяной Кеснер, я встретила жену моего одноклассника и хорошего друга. Она была замечательная пианистка, с прекрасным слухом. И вдруг она закричала мне через весь двор:

– Так тебе и надо, ты – предатель!

Кеснер так и села на лавочку. Что самое удивительное, в школьном дворе, кроме нас, никого не было, буквально ни души! И я сказала:

– Остановись! Ты не на митинге.

Сейчас эта пианистка с мужем живет в Америке, ее дочь вышла замуж за американца. Я не держу на нее зла – недавно даже разговаривали по телефону. Но вот встретиться все как-то не получается.

Пришел день, когда нам нужно было получать визы и сдавать советские паспорта. Помню, мы шли с папой по бульвару, и я все не могла поверить:

– Папа, неужели я снова буду играть?

В те дни я давала Диме мелочь на школьный завтрак, но он его не ел, и вместо этого приносил мне то цветок какой-нибудь, то пирожок. В обстановке травли Дима, тогда совсем еще ребенок, вел себя благородно, с большим достоинством.

Незадолго до отъезда я посмотрела фильм "Большая прогулка" с Луи де Фюнесом. Фильм очень красочный – Франция, цветы, яркая зелень, красивые люди и дома, замки... Я смотрела на все это, и мне становилось тоскливо на душе. Что, если меня не выпустят, и я всего этого никогда живьем не увижу? Я, конечно, спокойно могла бы прожить без этих красот. Но дело было даже не в том, чтобы куда-то ездить, а в том, чтобы быть свободным, чтобы у тебя был выбор – ехать или не ехать. Независимо от площади участка, предназначенного для твоего существования, он становится тюрьмой, если ты знаешь, что за его пределы выйти не можешь.

Незадолго до отъезда я посмотрела фильм "Большая прогулка" с Луи де Фюнесом. Фильм очень красочный – Франция, цветы, яркая зелень, красивые люди и дома, замки... Я смотрела на все это, и мне становилось тоскливо на душе. Что, если меня не выпустят, и я всего этого никогда живьем не увижу? Я, конечно, спокойно могла бы прожить без этих красот. Но дело было даже не в том, чтобы куда-то ездить, а в том, чтобы быть свободным, чтобы у тебя был выбор – ехать или не ехать. Независимо от площади участка, предназначенного для твоего существования, он становится тюрьмой, если ты знаешь, что за его пределы выйти не можешь.

Когда уже потом я прилетала в Москву из Америки и проезжала мимо переулка, в котором находился Отдел виз и регистраций, ОВИР, я почти теряла сознание от воспоминаний об издевательствах и унижениях.

В течение многих месяцев я должна была являться сюда к шести утра – "отмечаться". ОВИР открывался в девять, так что иной раз приходилось отстаивать три часа под дождем или снегом, и все для того, чтобы на твоих руках поставили номер чернильным карандашом.

Однажды в очереди ко мне подошел маленький еврей и начал что-то быстро говорить. Мол, вы их не знаете, они такие подонки, и так далее. В минуты опасности мои чувства обостряются – я поняла, что передо мной провокатор.

Их было вокруг немало. Помню, меня пригласили отпраздновать Суккот. Дело было осенью, в сентябре: группа евреев собралась на опушке леса. Все принесли с собой какой-то снеди, была даже, кажется, бутылочка коньяка – одна на пятьдесят человек! Вдруг я заметила, что по лесу ходит спортивного вида человек в спортивном же костюме, с корзиной, как-то не вяжущейся с его обликом. Грибник? Место не грибное. Я перехватила его взгляд. И от него в жилах стыла кровь. Потом появился второй "грибник", третий... С дороги в лес стали съезжать милицейские машины. Из них выбежали люди в форме, нас окружили. Я сначала ничего не поняла. Евреи молча встали. Так и стояли, опустив глаза. Милиционеры фотографировали присутствующих, щелкая затворами прямо перед нашими лицами.

И вдруг кто-то из евреев закричал и бросился с кулаками на милиционера. Я с ужасом поняла, что сейчас произойдет. Думала только о двух вещах: родители даже не знают, где я, и – только бы не поломали мне пальцы! Мои маленькие руки должны остаться целы! Со мной ничего не должно случиться! Я в ответе за Диму!

Формальным поводом для "наведения порядка" был флаг Израиля – с нами были израильские спортсмены, приехавшие на соревнования. На этом же митинге-празднике присутствовал и Натан Щаранский, которого я тогда не знала. Вот что он пишет в своей книге "Не убоюсь зла" об этом празднике Суккота под Москвой:

"Неожиданно из-за деревьев появились "воронки" и, включив сирены, помчались на толпу. Мы продолжали танцевать и петь, не оборачиваясь, крепко обняв друг друга за плечи. Машины остановились в двух шагах от нас.

– Отберите у них флаг! Разгоните их! – кричали милиционерам кагебешники; сами они грязной работой не занимались и стояли в стороне. Те стали наваливаться на нас сзади, пытаясь разорвать живую цепь; мы пассивно сопротивлялись, отталкивая их ногами, – но вот уже упал один из нас, потом другой, увлекая за собой милиционеров, однако цепь смыкалась вновь, и люди продолжали танцевать и петь.

– Это же международная провокация! Здесь ведь иностранцы! Будет большой скандал! – раздавались возмущенные голоса.

Меня тоже выдернули из круга; я упал на траву, но быстро вскочил на ноги и осмотрелся. Рядом со мной стоял "воронок"; один из кагебешников подбежал к нему и стал быстро-быстро что-то говорить по рации. Услышав, очевидно, ответ, он пошептался с двумя-тремя своими товарищами, те мгновенно собрали остальных, и доблестные чекисты покинули поле боя. Машины вновь взвыли и скрылись в глубине леса, милиционеры отступили к опушке, и только съемки продолжались".

Позже мне объяснили, что тот, рвавшийся в драку, был провокатором, работал на органы. Его действий оказалось достаточно, чтобы началась возня, нескольких человек затолкали в машины и увезли.

Больше ни в каких митингах я не участвовала, ни на какие собрания не ходила. Не потому, что испугалась. Я просто не имела права допустить, чтобы со мной что-то произошло. Мой протест был уже в том, что я уехала. Это было в 1977 году.

Самолет был почти пустой: в салоне сидело всего несколько человек. И вдруг двое – мужчина и женщина – стали ссориться. Самолет был еще на взлетной полосе, мы были в Москве. У мужчины началась истерика – он кричал, что женщина вообще не имела права уезжать, что она вовсе не еврейка, и воссоединение семей тут ни при чем. Та стала кричать в ответ, что он – шизофреник, что он сам не имел права уезжать, подделал документы. Я зашипела:

– Тихо! Давайте улетим сначала!

Немного успокоилась, только подлетая к Вене. Из самолета я уже вышла совсем другим человеком.

Вену помню плохо, буря чувств одолевала меня. Все было как во сне. Вдруг вспомнила: внимание папы привлекла мясная лавка с ее рогом изобилия – бедный папа так и замер у витрины, не в состоянии продолжать путь...