АЛЬМАНАХ "АКАДЕМИЧЕСКИЕ ТЕТРАДИ"

Тетрадь четвертая

Театр

Аркадий Раскин

«Диалоги» Платона. Смена театральной парадигмы

|

В 1988 г. Анатолий Васильев проводит в ГИТИСе набор еще одного актерско-режиссерского курса, третьего по счету. Он по-прежнему убежден в эффективности театрального образования только как второго высшего и в том, что учиться драматическому искусству серьезно и осознанно могут лишь молодые люди, пришедшие не со школьной скамьи, а уже работающие в театре. Поэтому и для нового набора он избирает уже апробированную форму очно-заочного (сессионного) обучения. Громкое имя мастера, знаменитые спектакли и слухи о принципиально новом театральном методе собрали внушительное число желающих поступить на курс, для которых Васильев приготовил многоуровневое испытание. Сначала обычный отбор по способности к художественному творчеству. Затем, памятуя о проблемах в собранной им из студентов труппе, были отсеяны претенденты с неустойчивой психикой и слишком «самобытные», лишенные внутренней пластичности. Окончательное предпочтение отдавалось интеллектуалам с духовно-религиозной доминантой. При этом религиозность была не условием, а лишь знаком того, что поступившие достаточно свободны от советской идеологии и материалистических воззрений, поэтому на набранном курсе среди православного большинства оказались и католики, и иудеи, и мусульмане, и буддисты. Это был замечательный набор, сравнимый по своим возможностям и намеченным задачам со Второй студией Московского художественного театра, ставшей затем вторым поколением мхатовской труппы. Если с двумя предыдущими гитисовскими курсами Васильев исследовал методологические основания игрового реалистического театра, то новому курсу предстояло освоить следующий этап его театральных исканий. Начинается он неожиданно. Только что набранному курсу была предложена не традиционная работа над этюдами, драматургическим или литературным материалом, а задание по сценическому воплощению философских диалогов Платона. Откуда взялась эта сумасшедшая идея? Безусловно, Васильева «подтолкнул» Достоевский, поскольку именно в репетициях произведений Достоевского (на предыдущем курсе) впервые прозвучали слова о том, что надо играть не персонажей, высказывающих некие идеи, а сами идеи, принявшие вид условных героев его романов. У Раскольникова, Ставрогина, Верховенского, Версилова, Карамазовых нет характеров как таковых, нет судеб и «биографий». Даже их физическое состояние несет в себе тяжесть или, наоборот, силу высказываемой идеи1. Из Достоевского, как известно, вышла целая отрасль русской философии, разрабатывающая те же проблемы духа, души, божественного и дьявольского в человеке, воплощенные им в своих романах, – это прежде всего С. Франк и Л. Шестов, в определенной степени А. Кожев и Ф. Степун. И, конечно же, М. Бахтин с его великим трудом 1929 г. «Проблемы поэтики Достоевского». В последние годы жизни Бахтин разрабатывал идеи, связывающие в единое целое, как и у Платона, задачи искусства, философии и религии: «Душа свободно говорит нам о своем бессмертии, но доказать его нельзя… Становление бытия – свободное становление. Этой свободе можно приобщиться, но связать ее актом познания (вещного) нельзя»2. Необходимость подобного единства искусства, философии и религии в творческом познавательном акте и будет утверждать Васильев, а в художественном методе «Школы» найдет свое воплощение бахтинский диалогизм: «Выражение Бытия двусторонне: оно осуществляется только во взаимодействии двух сознаний (я и другого); взаимопроникновение с сохранением дистанции; это поле встречи двух сознаний, зона их внутреннего контакта»3. В боксе это «удар по почкам»: отрубается дыхание и, главное, сознание. Примерно такие ощущения вызвал первый показ нового курса в ноябре. Впервые в истории мирового искусства на театральной сцене были сыграны философские диалоги Платона. Да как! Представьте себе: изящная театральная игра, строгие линии мизансцен, прекрасные светлые лица, бьющее через край остроумие – и все по поводу отвлеченных философских идей. Нет, это невозможно! Но это было4. В «Диалогах» Платона условный герой Сократ издевался, размазывал, поощрял, потрясал своих бесчисленных и столь же условных собеседников, исполняя торжественный гимн человеческому разуму и одновременно гимн игровому театру. Эйзенштейн некогда заявлял, что мог бы снять фильм даже по телефонной книге. Для этого ему не нужны были актеры, у него и Ленина изображал найденный на улице «типаж», – все решалось «монтажом аттракционов». Мы же стали свидетелями, как философскую «телефонную книгу» в бесконечном разнообразии форм и образов, замечательно сочиненных, разыгрывали актеры. Даже не актеры, а студенты-первокурсники. С чем еще сравнить увиденный нами театр? Со свободной космической субстанцией, вырвавшейся из-под притяжения драматического сюжета, нарратива, жизни персонажей и прочих «земных» условностей театра. Хотя в игровой конструкции присутствовало все: конфликт, сквозное действие, исходное и основное событие, даже предлагаемые обстоятельства, – но вся эта конструкция свободно парила в театральном космосе, наполненная изощренной и остроумной игрой мысли, передаваемой через игру актеров и расположенный поверх игры текст. Да, текст. А что еще есть у Платона? Только текст в его умопомрачительных перипетиях развития и раскрытия темы, в неожиданных поворотах и парадоксальном построении логики. И публика, наблюдая игру, следила в конечном счете не за поведением персонажей, а за изгибами текста Платона. Текст доказывал, что он основа театра, что он главный повод для того, чтобы театр был, стал. Текст – словесная вязь, знаковые обозначения предметной и духовной сущности мира, как он лежит на листе философского ли произведения, пьесы ли, – оказывается не только достаточным, но и единственным необходимым условием театра. Остальное – сочиненное действие, мизансцена, костюм, свет, декорация – только прибавляется к уже существующему.

Платон «Диалоги». Учебный показ студентов 1-го курса режиссерского факультета

ГИТИСа

им. А. В. Луначарского. Так случилось, что в «Школе драматического искусства» с небольшим временным разрывом были созданы большой актерско-режиссерский шедевр с мировой значимостью – «Шесть персонажей в поисках автора» Л. Пиранделло и скромный ученический шедевр – «Диалоги» Платона. Следует внимательно присмотреться и сравнить их. Чтобы не пропустить существенное.

Л. Пиранделло «Шесть персонажей в

поисках автора».

Постановка

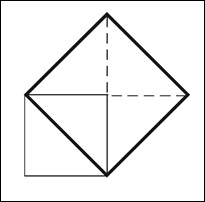

А. Васильева. В «Шести персонажах» властвовала свобода игрового самочувствия, раскрывающая актерские индивидуальности в сольных и коллективных импровизациях. В «Диалогах» Платона поражало другое – умение исполнителей коллективно держать не просто игру, а цель игры, ее смысл. Игровое самочувствие выступало теперь не столько свойством театра, сколько средством, необходимым для высказывания. Вот берется сложная философская мысль и высказывается посредством увлекательной игры, оставаясь при этом постоянно на поверхности, в поле зрения и слуха зрителя. Потрясающе красиво и загадочно. Эмоциональное восприятие «Шести персонажей» отзывалось ускользающей изменчивостью и переливами реальностей жизни и театра, казалось, что в спектакль вовлечены все известные грани человеческих и творческих отношений, все переживаемые человеком и художником чувства. От «Диалогов» исходило ощущение первородности, рождения нового мира и нового человека, словно на сцену вышли люди с совершенно иной природой – сдержанные внешне и бесконечно свободные и разнообразные изнутри. Между «Шестью персонажами» и «Диалогами» Платона явно проходил водораздел. И выражался он как раз в огромном успехе спектакля по пьесе Л. Пиранделло. «Шесть персонажей» оказались ожидаемым в мире событием. Тем самым парадоксом, который любил повторять Васильев: его ждали, а он пришел. «Платон» же был полной неожиданностью, к которой никто не был готов. Многим показалось, что именно «Шесть персонажей» были «новым словом». Они ошибались. Это был спектакль поистине революционный, но не в понимании революционности, привитом нам Лениным, а в том, которое с глубокой интуицией высказал Н. Бердяев в 1918 г.: «Революция – конец старой жизни, а не начало новой жизни, расплата за долгий путь. В революции искупаются грехи прошлого... К революциям ведут не созидательные, творческие процессы, а процессы гнилостные и разрушительные» («Философия неравенства»). Именно в таком смысле революционной была сама пьеса Л. Пиранделло, написанная в 1921 г., когда еще не улеглось потрясение от мировой войны и социалистической революции в России. Содержанием пьесы стал бунт, революция, которую производят внутри театра персонажи, требующие полного и личного самовыражения, не желающие более мириться со своим прошлым и оставаться картонными фигурками, за которых говорят и чувствуют другие. И революционный спектакль Васильева, сыгранный актерами «старой» школы, стал «искуплением всех грехов», накопленных театром за весь XX век, грехов театра актерского, директорского, режиссерского. Спектакль «Шесть персонажей» должен был быть создан. И показан в виде квинтэссенции всего опыта и энергии, накопленных мировым театром XX в. И мир бурей аплодисментов, шквалом восторженных статей, призами и наградами выразил благодарность Анатолию Васильеву и его «Школе»… «Диалоги» Платона – скромно и в студийных пределах – можно уподобить чеховской «Чайке» в судьбе Московского художественного театра. Ибо «Чайка» не была революционным спектаклем. Мы помним по истории, что премьера спектакля, состоявшаяся 17 декабря 1898 г., прошла при абсолютной тишине в зале, что и после финального занавеса было еще несколько минут (!) гробового молчания растерянного, потрясенного, а отнюдь не восторженного зала. И только потом, осознав, что присутствует при рождении нового художественного мира, зал взорвался. И полетела приветственная телеграмма Чехову в Ялту... Жаль, что ровно через 90 лет нельзя было послать телеграмму: «Греция. Афины. Академия. Приветствуем рождение нового великого русского драматурга Платона и нового «платоновского» театра». «Чайка» навсегда осталась на сером занавесе МХАТа. Памятью о первом представлении «Платона» стал геометрический символ из диалога «Менон», сопровождающий вместе с высказыванием Сократа все печатные издания театра:  «Говорили мне те из жрецов и жриц, которым не все равно, сумеют ли они или не сумеют дать ответ насчет того, чем они занимаются. О том же говорит и Пиндар, и многие другие божественные поэты. А говорят они вот что (смотри, правда ли это): они утверждают, что душа человека бессмертна, и хотя она то перестает существовать – это и называют смертью, – то снова рождается, но никогда не гибнет А раз душа бессмертна, часто рождается и видела все и здесь, и в Аиде, то нет ничего такого, чего бы она не познала». «Говорили мне те из жрецов и жриц, которым не все равно, сумеют ли они или не сумеют дать ответ насчет того, чем они занимаются. О том же говорит и Пиндар, и многие другие божественные поэты. А говорят они вот что (смотри, правда ли это): они утверждают, что душа человека бессмертна, и хотя она то перестает существовать – это и называют смертью, – то снова рождается, но никогда не гибнет А раз душа бессмертна, часто рождается и видела все и здесь, и в Аиде, то нет ничего такого, чего бы она не познала».Так видится «переход», совершенный Васильевым и его «Школой»: от Достоевского, через русскую «философию души» и идеи Бахтина о возможности познания в единстве искусства, философии и религии – к «Диалогам» Платона, утверждающим бесконечную свободу человека в бессмертии его души. Замкнутый в себе социум-бытие, которому было посвящено все искусство XX в., в новом художественном мире, открытом Васильевым, становится «частным случаем» в парадигме бесконечного бытия и человеческого бессмертия. Это не просто иной масштаб – это полная смена системы координат. Все повторяется. И Художественный театр начинался не «Чайкой», а имевшим оглушительный успех – революционным (по-бердяевски) «Царем Федором Иоанновичем», не открывавшим новое, а закрывавшим театр XIX в. И система Станиславского была не открытием чего-то принципиально нового, а систематизаций накопленного к тому времени театрального опыта: сценическое поведение, которое можно зафиксировать действием, художественный характер мизансцен, атмосфера, создаваемая звуком, светом и паузой, и проч. (премьерша Малого театра А. А. Яблочкина: «Как же я буду теперь играть, Константин Сергеевич, я же не знаю Вашей «системы»? – Станиславский: «Вы и есть система!»; петербургский премьер Н. Монахов, услышав про «сквозное действие»: «Епт, а я называл это «оглоблей» роли»). Гораздо важнее – и это зафиксировано «Чайкой», – что Станиславский утвердил авторство театра, конгениальное авторству драматурга, и фигуру, конгениальную самому театру, – режиссера. Вместе с системой Станиславского появляется русский, а затем и мировой режиссерский театр. Советское время усилило идею режиссерского «вождизма», наиболее ярко воплотившуюся в Мейерхольде, а затем в творчестве Товстоногова, Эфроса, Любимова, Захарова, Ефремова, а в Европе – Брехта, Стрелера, Брука. Режиссерский театр нес в себе осмысленную образность, философичность, содержательность, адекватно отражающие трагические перипетии XX в. Но в то же время передовой режиссерский театр имел в качестве субъект-объекта все того же интеллигента, бунтаря или творца из чеховской «Чайки» либо пьес Брехта – с застывшими отношениями и однообразностью нравственных и гуманистических идеалов. И так было по обеим сторонам железного занавеса. Ситуация XX в. – конфликт «двух миров», социалистического и капиталистического, – привела к тому, что вечно становящееся бытие и всегда меняющиеся законы человеческого существования оказались под колпаком этого мировоззренческого конфликта. И только на самом излете этого трагического века, перестав быть «борьбой двух систем», мир стал меняться. Человек более не желал быть исторической проекцией застывшей идеи борьбы и вечной мечты о лучшем будущем. Усложнились его отношения с социумом, государством, с самим собой. И режиссерский театр перестал соответствовать этому изменившемуся миру. В постсоветской России театр с нарастающей скоростью покатился в зияющую брешь, пробитую в массовом сознании телевизионными шоу и бесконечными сериалами. Теперь отличие театра от домашнего созерцания парада телезвезд состояло (и состоит) лишь в том, что в театре живую телезвезду или сериального героя можно «потрогать», войти с ним в некую коммуникацию. В результате повсеместно возникший коммуникативный или «тусовочный» театр отменил важнейшую фигуру театра XX в. – персонаж. И тогда выяснилось, что герои «Шести персонажей» были «последними героями», которые от имени всех сценических персонажей навсегда попрощались со зрителями. И их с восторгом проводили. Каким образом можно было «подхватить» этот падающий в визуально-развлекательную пропасть театр? Только интуитивно почувствовав, что «смерть» сценического персонажа обнажила саму природу театра, его чистую материю, открыла ритуально-мистические истоки «доперсонажного» театра. В мировом театре раньше всех это почувствовал Ежи Гротовский, в российском – Анатолий Васильев. Но Гротовский пошел по экстремальному пути, объявив «паузу» в театральном искусстве и закрывшись от зрителя для воспитания нового «ритуального» актера. Васильев, в конце 80-х, от зрителя еще не отказался. Но и не стал, как, например, Лев Додин, героически отстаивать интеллигентские ценности гибнущего режиссерско-«персонажного» театра. Набранному в 1988 г. курсу Васильев и предложил новую практику в изменившейся театральной ситуации: «Когда театр стал пользоваться своей собственной материей, то воспринимают материю самого театра, а не что-либо другое. Возводить эту материю должен тот, кто специализировался на ней. То есть режиссер вместе с группой артистов. Есть такой взгляд, что необходим союз, чтобы вещь произошла. Только в случае заключения союза может состояться само действие»5. Итак, в противовес умирающему режиссерскому и наступающему коммуникативно-развлекательному театрам Васильев предложил идею пострежиссерского театра, основанную на равноправном творческом союзе режиссера с актером, – театр сотворчества, в котором обе основные профессии театра существуют нераздельно, но и неслиянно. Складывание такого театра и начинается с работы над трактатами Платона. Сложнее всего было разрушить у студентов устоявшиеся представления о том, как «делается» театр. Среди них были уже сложившиеся и даже известные актеры (Александр Галибин, Оксана Фандера, Лариса Белогурова, Рамиль Сабитов и др.), уверенные в своем месте в театре и кинематографе. Предстояло многое объяснить, чтобы от многого отказаться. Очевидно, что «Платон» и все, связанное с ним, должно было окончательно определить отношение «Школы» к режиссерскому театру и эпохе Станиславского. В а с и л ь е в: «Надо учитывать, что система знаний, предложенных Станиславским, касалась человека, который жил в конце века и в начале, был внутри той культурной эпохи, которая была в то время, и предполагала основу знаний, с одной стороны, вечную, поскольку всякая основа знаний имеет какие-то постоянные законы, неизменяемые, – и переменные вещи, которые менялись с течением времени, как вообще менялся человек. Поэтому меняется человек, меняются его ощущения, меняется система взглядов… В каком-то смысле МХАТ стал государственным театром, и МХАТ обладал колоссальными актерскими силами. Я знал стариков Художественного театра, я с ними репетировал – они прошли грандиозную школу, и они, несмотря на их взгляды... театра псевдореалистического, сами по себе очень отличались от этих взглядов. Это были искуснейшие артисты, знавшие, что такое правда, жизнь человека на сцене и что такое игра. Они знали, что такое правда на сцене, и что такое сцена, они тоже знали. Так вот, с одной стороны, МХАТ просто был превращен в государственный театр волей истории, с другой – не только по воле истории, но и в связи с теорией. Все-таки сама теория предполагала огосударствливание, канонизацию этой школы. А дальше пришли очень тяжелые времена. Ведь теория действия, теория поступка, теория задач и целей – все это очень близко к тем взглядам, которые излагались идеологией страны в эти годы. Человек должен был действовать? Обязательно. Человек должен был иметь цель? Обязательно. Человек должен был совершать поступки? Обязательно. Он не мог не думать о своих поступках. И должен был на вопрос: «Что ты делаешь?» дать ясный ответ: «Я делаю это». Обязательно. <...> Сами взгляды Станиславского легко канонизировались и легко усваивались идеологией. Потому что эти взгляды рассматривались не в своей динамике, не в своем развитии, как это должно было бы быть, а в какой-то единственной точке. В точке, когда сам Станиславский только начинался. Потому что он вместе со своими взглядами бродил по теории театра, всякий раз усовершенствуя ее и отыскивая новые пути к отражению человека, несмотря на то что был статуей и жил в изоляции от людей... Итак, система канонизировалась, основные положения системы были взяты на вооружение, они очень точно укладывались в идеологию, и, как вы понимаете, они должны были быть провозглашены как государственные и даны должны были быть каждому. А все, что было нематериалистическим и носило отпечатки идеалистических учений, изгонялось». При этом, полагает Васильев, заслуга Станиславского в том, что его «система» сфокусировала не генеральные основания театра вообще, как иногда это представляют и у нас, и на Западе, а основания исключительно русского национального театра, имеющего опору в человеческой психологии, в опыте чувств. Поэтому и в новой театральной ситуации театр в России все равно должен оставаться театром чувств, или естественным театром, в котором при всем разнообразии внешних форм и условий всегда существует живой человек со своим чувственным опытом. Это национальная школа, только внутри которой и возможны новые открытия. И эта школа была основана Станиславским и воплощена в творчестве Художественно-общедоступного театра. Но при этом нельзя забывать, напоминает Васильев, что Станиславский всецело принадлежит к более широкому течению в искусстве, рожденному Серебряным веком. Оттуда, а не из глубин XIX в. берет свое начало Художественный театр, здание которого не случайно выстроено ведущим архитектором русского модернизма Шехтелем. Здесь следовало бы многое сказать о России начала XX столетия, о сути и смысле Серебряного века, о русском символизме и модернизме. Но мы ограничимся лишь указанием на то, что в период 1900–1913 гг. по целому ряду исторических обстоятельств Россия и Европа представляли собой единый мир с общей системой человеческих и художественных ценностей, с единой «философией жизни» А. Бергсона, зафиксировавшей не постоянство, а изменчивость бытия, и верой в духовную многослойность, выраженную в антропософии Р. Штайнера. В русском искусстве, в том числе и театральном, это единство мира отразилось в синтезе чувственного опыта и ярких внешних форм. Через форму, полет воображения и поэтику русское искусство полнокровно вливалось в мировое бытие и стало одной из его ярчайших страниц. Васильев предлагает своим ученикам именно такой взгляд на русский театр. Он утверждает и доказывает, что «это настолько близкие друг другу люди: Станиславский, Михаил Чехов, Вахтангов, Мейерхольд, – что даже, грубо говоря, они могут сидеть на одной картине, в одном коллективном портрете – настолько они близки при всей разности на первый взгляд их взглядов». Но более всего национальной природе русского театра, полагает он, соответствуют взгляды и методики Михаила Чехова: «У Михаила Чехова подробно разработана одна школа – от внешнего к внутреннему. Но возможен ли внешний театр здесь, где мы живем?.. Вам может показаться, что театр на Таганке – театр внешний. Но на самом деле это не совсем так. Он не настолько внешний, как вы думаете, потому что прежде всего истоком этого театра являлась жизнь людей, сидящих в зале, и он прежде всего опирался на чувства людей, сидящих в зале, то есть изначально он был дан как театр внутренний, который был одет в эти, по тому времени авангардные формы. Нам практически почти не знаком внешний театр как таковой. Нам не знакомо это особое удовольствие ... вариаций ... от формы, вариаций формы. Русское искусство только в начале XX в. открыло это новое для себя направление, и если вы внимательно вглядитесь в это, то вы увидите, что это то, что по аналогии можно было бы назвать театром Михаила Чехова. Потому что это всегда соединение ОПЫТА С ФОРМОЙ, изысканнейших совершенно поисков с формой, но обязательно с участием чувства. И, как правило, доминантой является опора на чувство, а не форма... И сейчас есть замечательные совершенно артисты, которые собирают свои роли иначе. Но только при одном условии: у этих актеров есть движение – при доминанте чувств, при правде и доминанте ощущений. Мне кажется, был один момент, очень существенный, который определил Михаила Чехова. Я читал это письмо давно, в оригинале, у М. О. Кнебель, это письмо, грубо говоря, прощальное – оно отвечает на вопрос, почему Михаил Чехов эмигрирует и на какой стадии он оставляет советский театр. Он ставил вопросы художественные, эстетические, в результате говорил о том, что советский театр может остановиться, поскольку он стал заниматься исключительно вопросами материальными, материалистическими и натуралистическими. Михаилом Чеховым в России было сделано немного, но в то же время – очень много: он психологическому реалистическому русскому театру дал игру, он сказал, что человек натуральный существовать на сцене не может, потому что натуральный человек – человек ненатуральный, человек искусственный; что ни одна натуралистическая вещь как пьеса поставлена быть не может, потому что она погибнет под грузом этого же самого реализма; что персонажи не даны нам полностью, а даны нам в воображении; что все переживания даны нам, но полностью переданы быть не могут – в их окончательности, в их натуральности; и только тогда они будут живыми, когда ... они явятся нам в воображении. По пути движения реалистического театра, вообще реалистического искусства он сделал, по-моему, шаг, может быть, на всю жизнь. То есть прежде всего он сказал, что натурализм как таковой невозможен, если в нем нет игры. Натурализм не принадлежит к моменту художественному, к моменту искусства, если в нем нет искусства». Напомню, все это говорится Васильевым в 1988 г., на взлете его творчества, на вершине признания. А менее чем через 20 лет Анатолий Васильев полностью повторит судьбу Михаила Чехова и вынужден будет покинуть не только свой театр, но и Россию, и по той же самой причине: театр вновь упал в материальность, на этот раз не метафизическую, а коммерческую, став богатым внешне и нищим духом. Иезуитство лишь в том, что судьбу Васильева решили люди из глубокого советского прошлого: бывшие советские (Лужков), комсомольские (Худяков) и даже пионерские (Швецова) вожди6. От редакции

Примечания 1 Как хорош был в «Бесах» мой однокурсник Юра Евсюков в роли Кириллова!

Он не изображал опьянение героя своей идеей немотивированного самоубийства,

через которую человек может стать богом, а его психофизика исторгала только эту

идею. Актер был целиком поглощен идеей, становился ее сутью. |

|