|

|

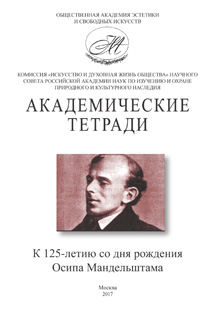

«Как Гофман и Гоголь, фантасты в области сюжета,

Мандельштам – величайший фантаст словесных образов…»

В. Жирмунский

Цель настоящей работы в достаточной степени ограничена. Речь будет идти лишь об одной художественной линии в эволюции Мандельштама как поэта. О том глубинном движении, которое, возможно, не всегда было им сознаваемо, но явственно отразилось в его стихах. Мы не будем рассматривать соотнесение образов стихотворений с внешними обстоятельствами жизни автора или вообще с историческими событиями времени с 1916 по 1925 г. Важнее было выявить иное: внутренний индивидуальный порыв, который противостоит окружающему потоку событий (тоталитарности самой истории), хотя, конечно, и неотрывен от него. Естественно, «внешний план» не отрицается, но лишь отодвигается как допустимый изобразительный фон. Гипотетическим итогом подобных рассмотрений могло бы быть заключение, что в отличие от многих Мандельштаму удалось преодолеть власть некоего родового начала и выйти к новому свободному способу творчества (конечно, это должно пониматься шире, чем свобода поэта, избавившегося от воздействия литературного течения, к которому он принадлежал, то есть «преодолевшего акмеизм»).

Вкратце можно сформулировать основную направленность работы: две книги стихов Мандельштама будут в целом представляться как поэтические мистерии, где автор вместе с четырьмя стихиями (водой, землей, воздухом и огнем) будет являться главным действующим лицом на незримой сцене внутреннего театра. Здесь не будет привлекаться современный развитый теоретический аппарат в исследовании мифов. И, например, мотив постоянно возникающих похорон солнца и иные «хтонические» мифологемы почти не будут затрагиваться. С другой стороны, важно было понять, почему в разных странах одновременно в начале 20-х гг. возникли произведения, так или иначе обращающиеся к «мифологическому» способу изображения, – это и «Сонеты к Орфею» Рильке, и «Бесплодная земля» Элиота, и «Улисс» Джойса, и т.д. Последнее произведение особенно интересно было бы сопоставить с «античным» мироощущением в «Tristia» (например, стихотворение «За то, что я руки твои не сумел удержать…» первоначально называлось «Троянский конь»). Но все это вне рамок данной статьи. Можно было бы в качестве дополнения вспомнить, что не только литература, но и литературоведение того времени оперировало иногда терминами стихий: см., например, книгу М. Гершензона «Гольфстрем» (М., изд. «Шиповник», 1922), где автор сопоставляет способ миропонимания Пушкина с огненностью стихии Гераклита.

Нами будет проводиться анализ текстов с точки зрения внутреннего поэтического изображения. Вводимые далее термины имеют, по-видимому, отношение к понятию внутренней формы слова, развитию которого так или иначе посвятили свои труды Потебня, Шпет, Хлебников, Белый и сам Мандельштам. Представляется, что для более адекватного описания внутреннего индивидуального изображения можно ввести понятие «внутренний пластический театр». Этим определяется изображение, свершающееся как бы за «уровнем слов». Там, в области еще не полностью оформившихся горячих «туманностей», изображение и получает свое воплощение в движениях. Такие движения могут быть осознаны как динамические состояния тела (необходимого инструмента исполнения и воспроизведения поэта и читателя), они проецируются на бумагу как запись стихов.

В таком подходе и анализируются стихи Мандельштама. Мы не ставим вопрос (хотя он все же неизбежно затрагивается) о психологических причинах возникновения тех или иных образов; и если для психолога, возможно, важнее эволюция человека и поэта, то здесь необходимо остановиться прежде всего на «эстетическом эффекте» произведения.

Количество различных связей (культурных, исторических и т.д.), обнаруживаемых в анализируемых стихотворениях, огромно, но нас будет интересовать обращение к изначальным сущностям, которые чувственно удобнее всего соотнести с основными стихиями, – это необходимо автору, чтобы изобразить совершающееся внутреннее, часто трагическое, действие. Поэт неявно апеллирует к философам древности, видевшим в основе мира те или иные стихии и объяснившим изменения превращением этих сущностей. Но общее отношение Мандельштама к мировым движущим началам – особый вопрос. Здесь будет исследоваться только один период творчества, который можно было бы назвать периодом внутренней античности. В этой поэтике важно выявить взаимодействия с качествами основных стихий: сухостью, твердостью, влажностью, холодом, теплом – качествами, которые сами материализуются чудесным способом в кочующие образы камня, соломы, шерсти, снега, звезды. Но действие стихий и их качеств настолько глубинно организовано и отношения их настолько многозначительны, что кажется, что автор переживает и играет эти события, как античную трагедию.

Одна из важных начальных тем «Tristia» – возможно, преодоление тяжести и застылости камня, неподвижности стихии земли (недаром название первого сборника Мандельштама – «Камень»); от сухости и разделенности вещей к тому, что может соединять и сильнее выявить человека в мире. И трагизм от того, что это не может произойти или происходит медленно. Здесь начало пути от неподвижности и обособленности «Камня», от вещной «акмеистической» определенности, внешней твердости (а в поэтическом отношении – еще некоторой юношеской непроявленности, ощущаемой в ранних стихах) через таинственные действия «Tristia» к поэзии 20-х гг., где внутренняя определенность зафиксирована почти с болезненной отчетливостью. И дальше – к всемирной открытости и свободе стихов поэта 30-х гг.

Вот начальные строки из первого стихотворения книги «Tristia»:

Как этих покрывал и этого убора

Мне пышность тяжела средь моего позора.

В дальнейшем поэт скажет: «…тяжесть и нежность, одинаковы ваши приметы». Но сейчас в приведенных стихах слышится затаенное желание отойти от тяжести, ибо она давит, и словами Федры поэт говорит о стихии, с которой он хочет расстаться. Вот последующие строки в стихотворении:

Будет в каменной Трезене

Знаменитая беда…

В произведении намечены и другие сквозные образы, относящиеся к взаимодействию со стихиями. Еще в конце своей первой книги Мандельштам сказал: «Уничтожает пламень сухую жизнь мою, и ныне я не камень, а дерево пою». «Сухая жизнь моя» – сухость осознана как важнейшее свойство. Сухость – это и качество земли, в «Tristia» явственно ощущается преодоление ее, «сжигание сухости» и сознание невозможности прийти к влаге, даже через огонь, к влаге как связующему, объединяющему началу, но для автора предстающему как враждебное или трудное («…и блаженный брызнет смех…», – он скажет об этом потом, как о недостижимом, но желаемом и уже представимом; смех, humor – еще одна форма влаги, стихии воды). Поэт пытается преодолеть сухость и неявно возвращается к ней, к образам соломы, шерсти или пряжи. И сжигание дерева, соломы, трагический образ огня, как будто сжигание самого солнца – отсюда, в частности, повторяющиеся образы черного солнца, похорон солнца (безусловно, ряд литературных, философских ассоциаций здесь очень широк – библейские, античные следы очевидны, и при подробном анализе без них нельзя обойтись, но нас сейчас занимает чувственный сценарий, который является первым слоем поэтического изображения и воздействия; также мы отвлекаемся от рассмотрения метафор как явного кодирования внешней реальности). Сожженное солнце выступает, быть может, как обрядовое сжигание прошлого, от которого отходит поэт. Все это задано в том же первом стихотворении:

Черным пламенем Федра горит

Среди белого дня…

И для матери влюбленной

Солнце черное взойдет.

Они повторяются в последующих произведениях книги: «…Это черное солнце хоронит возбужденная играми чернь», «И вчерашнее солнце на черных носилках несут», «В Петербурге мы сойдемся снова, словно солнце мы похоронили в нем…».

Вот второе стихотворение «Tristia» – «Зверинец» – достаточно внешнее, где для государств, участвующих в мировой войне, используются традиционные символы (британский лев, германский орел, галльский петух), но и здесь:

Я палочку возьму сухую,

Огонь добуду из нее…

И снова напоминание о сухости:

Козлиным голосом опять

Поют косматые свирели.

Шерсть, сухость – ощутимая и родная (вспомним более позднее: «…тихонько гладить шерсть…»), но вместе с тем как бы внутренне разделенная, тревожная здесь.

Следующее стихотворение – «На розвальнях, уложенных соломой…». Рогожа, которая появляется тут, тоже в ряду сухих матерчатых предметов (вспомним образы из «Камня»: «И государства жесткая порфира, как власяница грубая бедна» или «рубище Священного союза»). И вот внутренне-трагичное окончание стихотворения:

…И рыжую солому подожгли.

Но возможно, что в повторяющихся образах желание обрести некоторую более желанную поэту стихию (сухость – общее свойство земли и огня) и ритуальное сожигание древесности есть устремление к новому качеству не только мучительное, но и счастливое.

В следующих стихотворениях вступают образы каменного города и тяжелой «каменной» воды; они открывают целый ряд трагичных метафор (которые приходят в последующих стихотворениях) застывшей, или сухой, или длительной воды, но только не подлинной влаги. Петрополь (то есть не только город Петра, но в первую очередь город камня, что выделено непривычным «античным» звучанием) и Нева державная, как бы истекающая из камня. О ней в стихотворении «Соломинка» будет сказано:

В огромной комнате тяжелая Нева,

И голубая кровь струится из гранита.

Это миф вступления стихии воды в сознание и жизнь:

Но, как медуза, невская волна

Мне отвращенье легкое внушает.

Нева стиснута в каменном городе – нет выхода:

Но никакие звезды не убьют

Морской воды тяжелый изумруд.

В следующем стихотворении: «В Петрополе прозрачном мы умрем…» – это можно понимать как слова об умираньи прежнего человека в поэте (и не поэтому ли повторяющееся в дальнейшем напоминание об обряде похорон; опускание в подземное царство). Здесь говорится дальше: «…Где властвует над нами Прозерпина». Вот третья строка стихотворения:

Мы в каждом вздохе смертный воздух пьем…

Здесь появление стихии воздуха, граничной с огнем и водой, но воздух тяжел и плотен от земли, камня. И снова чувствуется тяжесть камня в словах, в которых почти мольба, но и требование:

Богиня моря, грозная Афина,

Сними могучий каменный шелом.

Угрожающая тяжесть камня в начале «Соломинки» (тоже неслучайное название):

… И ждешь бессонная, чтоб важен и высок

Спокойной тяжестью, – что может быть печальней, –

На веки чуткие спустился потолок…

Вот еще одно стихотворение – «Декабрист», и здесь образ замерзающей, охладевающей стихии воды, данной неявно:

…постепенно холодея,

Все перепуталось, и сладко повторять:

Россия, Лета, Лорелея.

Сибирская зима и как будто застывающая река забвенья. Несколько примеров из других произведений, где стихия влаги обретает разные формы, но все это невлажные, тяжелые и медленные течения: «Золотистого меда струя из бутылки текла…», «…морские тяжелые волны…», «над аметистовой водой…» (здесь через цвет даны и другие качества камня), «…В серебряном ведре нам предлагает стужа Валгаллы белое вино», «…И сила страшная ночного возвращенья та песня дикая, как черное вино», «…и, как слепые, ночью долгой мы смесь бессолнечную пьем», «…льются мрачно-веселые толпы из каких-то божественных недр».

И не в самых своих глубинных стихах поэт невольно упоминает о том, что волнует его, как только прикасается к постоянным символическим образам, например, дерево – нечто тревожащее и неположительное:

Но в этой темной, деревянной

И юродивой слободе

………………………………….

Остаться – значит, быть беде.

Вместе с тем огненность – скорее позитивное:

Тавриды пламенное лето

Творит такие чудеса.

Даже в таком «ясном» стихотворении «Собирались эллины войною…» слово «лес» присутствует в негативном контексте:

Нам подарков с острова не надо, –

Целый лес незваных кораблей.

Образ огня периодически возникает во многих стихотворениях: «…И шуршит сухая печка, – это красный шелк горит».

Очень важным в понимании внутренней эволюции автора является произведение «На страшной высоте блуждающий огонь…». Таинственный выговор стихов и снова образы, говорящие о смерти камня, о сгорании прежней жизни – блуждающий огонь неба. Звезда теперь не осязаемо-твердая, не медная булавка – она сама запылала, стала расплавленной: «воды и неба брат». Вот еще строка, которая кажется весьма многозначительной: «Воск бессмертья тает…», – воск и мед – вещества, связующие землю и воздух, и солнечный отвердевший огонь в них, который словно бы скреплял печать, подтверждавшую бессмертье, теперь расплавлен.

«Прославим, братья, сумерки свободы….» – в этом стихотворении смятение внутреннего этапа преображения и взаимодействия стихий достигает кульминации:

В кипящие ночные воды

Опущен грузный лес тенет.

………………………………

Не видно солнца, вся стихия

Щебечет, движется, живет.

Вот произведение, являющееся как будто окончанием, остановкой и осознанием этого периода:

В хрустальном омуте какая крутизна!

За нас сиенские предстательствуют горы,

И сумасшедших скал колючие соборы

Повисли в воздухе, где шерсть и тишина…

Здесь крутизна хрустального воздуха (где присутствует и земная сухость), обрыв готического собора в небо – мучительное и счастливое потрясение.

«Сестры – тяжесть и нежность, одинаковы ваши приметы…» – очень важное стихотворение; здесь словно достигнуто равновесие между землей и иными стихиями, более проницающими, чем разделяющими.

Следующий период внутреннего движения поэта – овеществление воздушной стихии. Воздух как одна из соединяющих стихий, может быть, более свойственная Мандельштаму, чем вода. «Венеция»: «Тонкий воздух кожи. Синие прожилки» или по одному из разночтений «Тонкий воздух. Кожи синие прожилки». Воздух кожи или кожа воздуха. Стихия воздуха наполняется земными качествами. В «Венеции» переход от земли к воздуху закреплен в многозначном образе:

Воздух твой граненый, в спальне тают горы

Голубого дряхлого стекла.

Влага теперь упоминается редко. Она возникает, вернувшись из воздуха. Эпитет «прозрачный» становится одним из самых любимых: «И розовыми белыми камнями в сухом прозрачном воздухе сверкаешь», «прозрачна даль…», «лес безлиственный прозрачных голосов», «прозрачные дубравы» – как будто сам воздух становится явственным. В этом периоде есть два стихотворения о «подземном царстве», во втором из них – стремление к невысказанному слову, но слово позабыто, оно «медленно растет как бы шатер иль храм» и возвращается с качествами и обликами стихий – «звук в персты прольется», здесь отвлеченные от влаги названья, как бы оболочки воды – воздушные поверхности, но влаги уже нет – лишь «черный лед» или «бархат всемирной пустоты».

Вот дальнейшее развитие этих образов:

Нам остаются только поцелуи

Мохнатые, как маленькие пчелы,

Что умирают, вылетев из улья…

……………………………………

Они шуршат в прозрачных дебрях ночи…

Пчелы как символы воздушной стихии, превращавшие солнце в мед, здесь утратили свою силу.

Но:

Возьми ж на радость дикий мой подарок,

Невзрачные сухие ожерелья

Из мертвых пчел, мед превративших в солнце.

Обретение неба и солнца достигается гибелью прежнего.

Одно из самых драматичных и драматически выверенных стихотворений этого периода – «За то, что я руки твои не сумел…»:

Я должен рассвета в дремучем акрополе ждать.

Как я ненавижу пахучие, древние срубы!

Дерево окружает, сушит и шуршит. «Никак не уляжется крови сухая возня…». Деревянные ребра построек и сухая кровь самого поэта – «больного сына». Вот строка: «Где милая Троя? Где царский, где девичий дом?», за которой следует как будто ответ: «Он будет разрушен, высокий Приамов скворешник». Это на сцене внутреннего театра он вопрошает сам себя о чем-то важном, происходящем с ним. Но немое действие внутренней пластики обретает внешнюю форму постороннего вопроса.

В стихотворении «Tristia», предвосхищая произведения 20-х гг., появляется образ зимней ночи, сгустившегося до снега дыхания, снега с твердостью соли и сухостью звезд. Недаром в «Грифельной оде» в дальнейшем будет (более отвлеченно и прямо) о попытке совместить или хотя бы почувствовать «кремня и воздуха язык». А «кремнистый путь» – это «могучий стык звезды с звездой». Небо уже почти достигнуто и возвращается со снегом звезд на землю. В произведении «В Петербурге мы сойдемся снова…» говорится: «Что ж, гаси, пожалуй, наши свечи…», «И блаженных жен родные руки легкий пепел соберут» – это уже об окончании действа в воздушной и огненной стихии. Снег вбирает в себя свойства пепла, сухость осыпающихся звезд, возвращающихся в мертвую и белую стихию воды. Небо и земля могут теперь соединяться; снег сух и жесток от земли и солон от морской твердой воды, эти стихии совместились, их качества перенесли себя завершенно в новую стихию снега.

И горячий снег хрустит.

Здесь и стихия огня в снеге чувствуется (а через соль проявлены свойства огня – позже будет сказано: «гаснет в бочке, словно соль, звезда…»). Снег не тает – он скорее тверд и горяч.

И вот «Стихи 1921–1925 годов». Мир близок к замыканию, твердь тверда, снег, исшедший из звезд и вернувшийся на землю, является также и образом неба. Совершен внутренний круговорот: от земли через влагу к воздуху и небу и обратно – к земле – мир почти осознан и изображен, он близок к завершению в данный момент.

Осознание уходящего прежнего мира:

…Где под стеклянным небом ночевала

Родная тень в кочующих толпах…

В следующем стихотворении:

Твердь сияла грубыми звездами,

Звездный луч – как соль на топоре…

…………………………………………

И вода студеная чернее…

Звезда вернулась в воду и землю.

Дальше поэт говорит прямо, что для него означает зима:

«…жестоких звезд соленые приказы в избушку дымную перенести дано». Это мир земли с «бестолковым овечьим теплом», где «люди… торопятся по снегу» (сгустившейся влаге, соли звезд) «отарою овец». Поэт восклицает: «О, если бы поднять фонарь на длинной палке» – то есть осветить мир, ослепший потому, что звезды не дают света, ибо «ни одна звезда не говорит»; звезды превратились в соль – в соль снега, их можно скорее почувствовать на ощупь в земной родовой и родной тесноте; и петух в горшке, и «верещанье звезд» – образы одного ряда; и трение снега и соли, и шуршание снега – все это признаки земного бедного и дымного мира.

Но стихотворение словно бы подводит к итогу внутреннюю мифологию стихий: от античной космичности и величественных вздыманий, от грандиозных действ происходит постепенный переход к менее напряженным и более «земным» образам. Мир теперь осознан и как бы переоткрыт; драматизм спадает (речь не идет, конечно, о безусловной внешней трагичности многих из стихотворений).

«1 января 1924 года» – тоже из таких «окончательных» произведений, здесь уже окружающий мир не замкнут, но открыт, чтобы войти во внутренние созданные покои.

Появляются иронические интонации, которые были в «Камне» и будут, в какой-то мере, в стихах поздних, но которые почти отсутствовали в «Tristia».

Но о пройденном внутреннем пути говорится неявно в некоторых стихотворениях. Мандельштам как будто вспоминает:

Я по лесенке приставной

Лез на всклоченный сеновал, –

Я дышал звезд млечной трухой,

Колтуном пространства дышал.

Но:

Из горящих вырвусь рядов

И вернусь в родной звукоряд.

В последних стихах книги появляются свободные движения в пространстве, не скованные приверженностью только к какой-нибудь одной стихии. Можно вспомнить раннее: «Нам четырех стихий приязненно господство, но создал пятую свободный человек». Эти его слова можно воспринять как скрытую поэтическую программу.

Последние произведения книги «Вы с квадратными окошками…», «Я буду метаться по табору улицы темной…», «Жизнь упала, как зарница…» предвосхищают черты стихов 30-х гг. Но вот стихотворение, в котором опять упоминается о прошедшем законченном периоде внутреннего движения (не из-за ощущения ли завершенности и исчерпанности некоторого этапа у поэта была пауза в стихах до 30-х гг.):

Как тельце маленькое крылышком

По солнцу всклянь перевернулось,

И зажигательное стеклышко

На эмпирее загорелось.

……………………………………….

Не забывай меня, казни меня,

Но дай мне имя! Дай мне имя.

Мне будет легче с ним, пойми меня

В беременной глубокой сини.

Обретением имени в мире заключается этот прекрасный путь. |