| |

РАБОТА НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА БАЛАШОВА

В РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ СЕРИИ

"ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ"

Тома в темно-зеленых переплетах с золотым тиснением – "Литературные памятники" – еще издали узнают все, кто любит читать, уважает книгу и ее создателей. Переплет с плашкой, имитирующей древний свиток, был создан известным художником книг Иваном Федоровичем Рербергом (1892-1957).

Уже 60 лет не меняются внешнее оформление и структура книг серии "Литературные памятники". Это научная серия. Каждое издание обязательно предполагает точное и, по возможности, полное воспроизведение текста, его варианты или другие редакции, обширные научные сведения о произведении, наконец, статьи, примечания, справочный аппарат.

Архивные документы позволяют воссоздать историю зарождения серии. С предложением об ее основании выступили Алексей Карпович Дживелегов (1875-1952) и Абрам Маркович Эфрос (1888-1954), оба – организаторы и деятельные участники издательства "Academia".

"В протоколе заседания Редакционно-издательского совета (РИСО) Академии наук СССР от 14 апреля 1947 года значится вопрос "Об издании классических памятников мировой культуры" с докладом по этому вопросу президента Академии наук Сергея Ивановича Вавилова (1891-1951), который был в это время и председателем РИСО» [Литературные памятники 1948-1998. Аннотированный каталог. Москва: Наука, 1998. Ответственные редакторы А.Д. Михайлов, И.Г. Птушкина].

Первые книги, появившиеся в 1948 г., – это "Хожение за три моря Афанасия Никитина. 1466-1472 г.г. [Под редакцией Б.Д. Грекова и В.П. Адриановой-Перетц. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1948. 229 с. ил.; карт.; Б.Ф. 8000 экз.] и "Записки Юлия Цезаря и его продолжателей о Гальсской войне, о гражданской войне, об Александрийской войне, об Африканской войне." [Пер. и коммент. М.М. Покровского. Отв. ред. И.И. Толстой. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1948. 559 с. ил.; карт.; табл.; Б.Ф. 5000 экз.]

В состав редакционной коллегии серии "Литературные памятники" в 50-е годы ХХ в. входили такие ученые, как академик В.П. Волгин (председатель с 1951 г.), академик В.В. Виноградов, академик Б.Д. Греков, доктор филологических наук Д.Д. Благой, доктор исторических наук С.Л. Утченко.

С 1962 г., в течение восьми лет, редакционную коллегию возглавлял выдающийся филолог-востоковед Николай Иосифович Конрад (1891-1970).

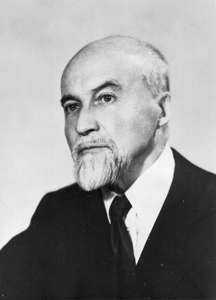

Николай Иванович Балашов был введен в состав редколлегии "Литературные памятники" в 1964 г. по инициативе Н.И. Конрада и стал тогда самым младшим ее членом.

С 1971 г. председателем редколлегии стал академик Дмитрий Сергеевич Лихачев (1906-1999).

Н.И. Балашов – заместитель председателя с 1991 г., а с 2002 г. – председатель редакционной коллегии серии "Литературные памятники". В течение сорока двух лет работы Н.И. Балашова под его редакцией (или в соавторстве; такие издания мы отметили знаком +) увидели свет следующие произведения:

1966 г. – Неведомый шедевр (Оноре де Бальзак)

1967 г. – Стихи (Гийом Аполлинер)

1970 г. – Цветы зла (Шарль Бодлер)

1970 г. – Удачливый крестьянин,

или Мемуары господина *** (Мариво) +

1971 г. – Стихи (Поль Элюар)

1971 г. – Совращенный поселянин.

Жизнь отца моего (Н.Э. Ретиф де ла Бретон) +

1973 г. – Трофеи (Жозе Мария де Эредиа) +

1973 г. – Португальские письма (Гийераг)

1974 г. – По всему миру и вглубь мира (Блэз Сандрар)

1975 г. – Жестокие рассказы (Огюст Вилье де Миль-Адан) +

1977 г. – Новые стихотворения (Райнер Мария Рильке) +

1979 г. – Исэ моногатари (Лирическая повесть Х в.

Перевод с японского

Н.И. Конрада)

1981 г. – Гаспар из тьмы (Алоизиюс Бертран) +

1982 г. – Стихи (Артюр Рембо) +

1988 г. – Гиперион (Фридрих Гельдерлин)

1988 г. – Трагедии (Йост ван ден Вондел)

1988 г. – Аббатство кошмаров.

Усадьба Грилла (Т.Л. Пикок) +

1988 г. – Сочинения (Луиза Лабе)

1989 г. – Драмы. 2 тома (Кальдерон де ла Барка) +

1989 г. – Трагедии (Эсхил)

2003 г. – Хитроумный идальго Дон Кихот

Ламанчский. С прибавлением

"Лжекихота" Авельянеды (Мигель де Сервантес)

2004 г. – Громокипящий кубок.

Ананасы в шампанском.

Соловей. Классические розы (Игорь Северянин) +

Конец 2006 г… В "Литературных памятниках" появляется томик стихов венгерского поэта Балинта Балашши (1554-1594), произведения которого практически не издавались в полном объеме ни в одной стране. В подготовке издания деятельное участие принимал Н.И. Балашов и был ответственным редактором (совместно с переводчиком Ю.П. Гусевым).

Благодаря Н.И. Балашову, его любви к французской литературе, была создана особая, так называемая, "малая серия", в которую входили издания французских поэтов, почти не известных в СССР в 60-70-е гг. ХХ века. Это Г. Аполлинер, Ш. Бодлер, П. Элюар, Ж. де Эредиа, Б. Сандрар, А. Рембо.

Вот несколько отзывов читателей, людей, казалось бы, по роду занятий далеких от французской поэзии:

– Я Вам пишу просто как любитель поэзии… Приветствую выход долгожданного русского издания Артюра Рембо…

…Уважаемый Михаил Павлович (Кудинов Михаил Павлович –

переводчик стихов А. Рембо. – Т.Г.), если Вас интересует мнение

просто читателя, любящего Рембо, хотелось бы отметить

блистательный перевод "Первых Причастий".

С уважением,

Мамаев Александр Александрович.

28/XII-82 г., г. Астрахань.

От другого читателя, доктора физико-математических наук Ю.И. Мерзлякова из Новосибирска, было получено три письма (11/XI-82, 8/XII-82, 30/XII-82 гг.), в которых он не только выражает свое мнение по поводу издания А. Рембо, но и посылает два (!) варианта собственного перевода стих. "Гласные" и отмечает: "…в томике Артюра Рембо очень интересный комментарий Н.И. Балашова к знаменитому сонету "Гласные".

М.П. Кудинов в письме Н.И. Балашову от 2/VI-82 г. с юмором замечал: "С нашим Рембо мы, кажется, выпустили джина из бутылки", – намекая на большое количество отзывов на книгу.

С таким "джином из бутылки" через шестнадцать лет Н.И. Балашов "встретился" после выхода в свет работы "Слово в защиту авторства Шекспира" (см. материал "Широта литературных интересов Николая Ивановича Балашова. Шекспир").

Уже в XXI в. в серии "Литературные памятники", когда Н.И. Балашов был председателем редакционной коллегии, вышли из печати "Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский" М. Сервантеса (2003 г.) и полное собрание сборников стихов И. Северянина (2004 г.).

Ответственный редактор 2-томного издания М. Сервантеса – Н.И. Балашов. Ответственный редактор 2-томного издания М. Сервантеса – Н.И. Балашов.

В первой книге помещены статьи Николая Ивановича Балашова "Юбилейное издание к четырехсотлетию "Дон Кихота Ламанчского"" и "Двунеуязвимость Дон Кихота";

во второй книге – "Антагонизм Сервантеса и Авельянеды, бесчестного ("авельянадо") изготовителя "Лжекихота (1614)"".

В этой статье Н.И. Балашов ставит вопрос "… о противопоставлении двух начал в духовной культуре Испании XVI-XVII в.в., времени Контрреформации, на примере двух совершенно несопоставимых лиц".  Первое лицо – это Сервантес, величайший гений Испании. "Второе лицо, не сопоставимое с первым ни в художественном, ни в нравственном, ни в богословском плане, представлял третьеразрядный писатель Авельянеда, который осмелился написать памфлет – ложное оскорбительное продолжение Первой части "Дон Кихота"" [М. де Сервантес. Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский. С прибавлением "Лжекихота" Авельянеды // М.: Наука, 2003. т. II с. 687]. Первое лицо – это Сервантес, величайший гений Испании. "Второе лицо, не сопоставимое с первым ни в художественном, ни в нравственном, ни в богословском плане, представлял третьеразрядный писатель Авельянеда, который осмелился написать памфлет – ложное оскорбительное продолжение Первой части "Дон Кихота"" [М. де Сервантес. Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский. С прибавлением "Лжекихота" Авельянеды // М.: Наука, 2003. т. II с. 687].

В 1967 г. Арсенио Гутьеррес Паласиос открыл новые архивные документы в городе Авила. Из них следует, что так называемого Авельянеду надо именовать Алонсо Фернандес Сaпата из Авельянеды… Он был доминиканским священником, инквизитором, а с 1617 г. – генеральным инквизитором Испании.

На первой странице обеих книг следующие слова на русском и испанском языках:

Издание посвящено четырехсотлетию романа Сервантеса "Дон Кихот"

Юбилейное издание получило положительный отзыв не только в России, но и за границей, в частности, в Испании.

Приводим текст полностью.

Н.И. Балашов был всего три года председателем редакционной коллегии серии "Литературные памятники" (заместителем – пятнадцать лет), но работал, несмотря на возраст и ухудшающееся здоровье, постоянно. Он детально обсуждал с членами редколлегии текущие планы, занимался вопросами, которые решались в дальнейшем. Причем, такой рабочий процесс часто выходил за официальные рамки: обсуждения, дружеские советы, иногда – твердые четкие указания – осуществлялись и дома. По инициативе Николая Ивановича в редакционную коллегию были привлечены молодые ученые.

Широта интересов, разносторонность и глубина знаний, ответственность настоящего ученого, человеческая порядочность – все это определяло особенности научной работы Н.И. Балашова. Для экономии времени зачастую приходилось работать над несколькими темами параллельно. Так, "Дон Кихот" Сервантеса вышел из печати в 2003 г., стихи Игоря Северянина – в 2004 г., стихи Балинта Балашши – в 2006 г. Но все это время Н.И. Балашов не прекращал подготовку трех произведений, которые предполагалось издать одновременно и совместно под общим названием "Три великих "Исповеди"":

"Исповедь" Аврелия Августина (400 г.)

"Исповедь" Ж.-Ж. Руссо (1782 г.)

"Исповедь" Л.Н. Толстого (1879 г.)

Говоря об этом издании, которое не было осуществлено из-за кончины Н.И. Балашова, необходимо сказать о его старшем друге и соратнике Николае Иосифовиче Конраде. Именно ему принадлежит идея издать три "Исповеди" вместе в одном выпуске. "…мы хотим, чтобы читатель в этих трех "Исповедях" трех великих людей, принадлежащих столь разным векам и народам, усмотрел некую "Трилогию", составленную издателем особым и весьма компетентным: историей». [Н.И. Конрад. Неопубликованные работы. Письма. // М: РОССПЭН, 1996, с. 169].

Помимо того, что это были "выразительные документы истории" [Там же, с. 172], Н.И. Конрад отмечает и художественные достоинства каждой "Исповеди". "Я почувствовал, что на современном русском языке могу слышать голос автора – прерывистый, пылкий и страстный". [Там же, с. 424].

(Перевод, о котором писал Н.И. Конрад, – третий по счету в России – был сделан Сергеенко Марией Ефимовной [1892-1987], филологом, доктором исторических наук. Над переводом "Исповеди" Аврелия Августина она работала уже в 1941 г. в осажденном фашистами Ленинграде. – Т.Г.).

В июне 1970 г. Н.И. Конрад в письме к английскому философу и историку А. Тойнби, говоря об издании трех "Исповедей", ставит вопрос, на который сам же и отвечает: "… не стоит ли нам в наши дни вернутся к ним вновь? Почему? Потому что мы все живем в эпоху "накануне"". [Там же, с. 425].

Прошло почти сорок лет с момента постановки этого риторического вопроса и начала работы, которая, к сожалению, до сих пор не осуществлена. Хочется думать, что "Три великие "Исповеди"» все-таки увидят свет, помогая понять человеку XXI века, что представляет он сам в наше время, перед каким "накануне" находится, что зависит в будущем от каждого, т.к. "… будущее окажется тем, чем окажутся его люди". [Там же, с. 427]. (Подчеркнуто мной. – Т.Г.).

Н.И. Балашов очень переживал, понимая, что не успевает осуществить издание "Трех великих "Исповедей"", задуманное Н.И. Конрадом. Но Николай Иванович все-таки был уверен, что появятся ученые, молодые энтузиасты, которые, чувствуя свою ответственность не только за свое время, но и за будущее, донесут до современного читателя вечные вопросы жизни.

Надо только постараться разорвать паутину всепоглощающей унификации, угрожающей человечеству.

Материал подготовлен Татьяной Давлетовной Гиреевой-Балашовой |

|

|